七种常见的数据分析方法拆解,打工人必备|6000字解析

编辑导语:数据分析是用适当的统计分析方法对收集来的大量数据进行分析,将它们加以汇总和理解并消化,以求最大化地开发数据的功能,发挥数据的作用。本文作者分享了七种常见的数据分析方法拆解。推荐工作中需要数据分析的用户阅读。

数据分析一直是我们互联网人辨别方向的不二法门,我们通过对数据的观测来判断事物的发展趋势,也常常利用数据的思维来辩证的为决策做参考。

下面就给大家详细拆解七种常见的数据分析,让我们的数据分析少走弯路。

一、象限分析法

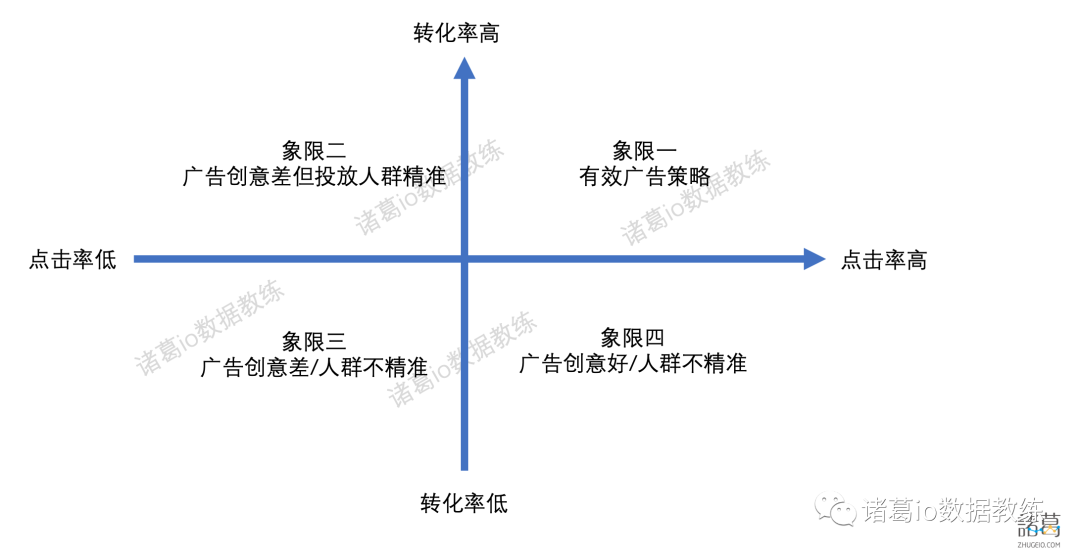

从这张图,你能分析出来什么呢?

X轴从左到右是点击率的高低,Y轴从下到上是转化率的高低,形成了4个象限,这就是我们要说的象限分析法。针对每次营销活动的点击率和转化率找到相应的数据标注点,然后将这次营销活动的效果归到每个象限,4个象限分别代表了不同的效果评估。

- 象限一:高点击高转化,点击高代表营销创意打动了受众,转化高代表被打动的受众是产品的目标用户;

- 象限二:高转化低点击,同样的,高点击代表被打动的受众是产品的目标用户,但低点击代表的是营销创意没有打动用户;

- 象限三:低点击低转化,这个象限是最糟糕的营销活动了,投放广告点击少,点击用户转化低,创意无效,用户不精准;

- 象限四:高点击低转化,这个象限的营销活动要给策划和文案加鸡腿,但就要给渠道扣绩效了。这种象限的营销活动一定程度上有标题党的嫌疑。

1. 象限分析法的作用

(1)找到问题的共性原因

通过象限分析法,将有相同特征的事件进行归因分析,总结其中的共性原因。例如案例中第一象限的事件可以提炼出有效的推广渠道与推广策略,第三和第四象限可以排除一些无效的推广渠道;

(2)建立分组优化策略

针对投放的象限分析法可以针对不同象限建立优化策略,例如提升象限二的投放创意,象限四的投放渠道。

二、公式拆解法

1. 什么是公式拆解分析法

所谓公式拆解法就是针对某项指标,用公式表现该指标的影响因素,例如日销售额的影响因素是各商品的销售额,找到影响因素后,需要对影响因素的影响因素进行拆解。

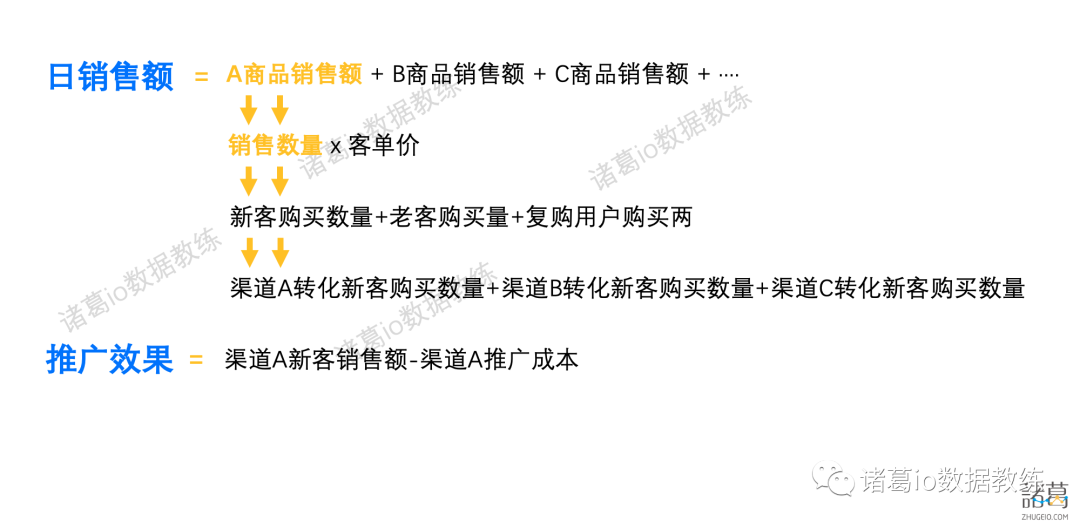

看这张图,以日销售额为例做了一次公式拆解分析,这次拆解一共包括了5层,最后一层是对推广效果的衡量。

第一层:找到日销售额的影响因素:

日销售额=各商品的销售额之和,也可以拆解为各渠道的销售额之和、各销售人员的销售业绩之和。公式拆解分析法的第一步是需要确定要分析的指标,然后找到这个指标的直接影响因素。

第二层:找到各商品销售额的影响因素:

各商品销售额=销售数量*单价。

第二层拆解需要找到影响目标指标的影响因素,例如各商品销售额的影响因素是商品的销量和单价,这里是简单举例算法,在实际分析中,还需要计算优惠政策等因素。

第三层:找到销售数量的构成因素:

销售数量=店铺新客购买数量+店铺老客购买数量+复购用户购买数量。

这里对销售数量的拆解是针对购买人群的特征来划分的,这样分析的目的在于找出不同客群的购买影响因素。而在实际应用中,因分析目的的不同,对指标影响因素的拆解也不同,例如销售数量可以拆解为渠道A销量+渠道B销量+渠道C销量。

第四层:找到新客的来源:

店铺新客购买数量=渠道A转化新客购买数量+渠道B转化新客购买数量+渠道C转化新客购买数量+……

这样拆分的目的在于找出不同渠道来源用户的后续转化特征,从而找到购买力高的用户来源渠道。

第五层:计算渠道推广回报:

渠道推广回报的计算方式就是A渠道新客销售额-推广成本。

从日销售额拆解到最后一步,是拆解出了对渠道推广效果的分析,这是对店铺新客的拆解,那么同样,也可以对店铺老客或者复购客户进行拆解,例如复购用户可以拆解出复购周期、复购次数、累计复购数量等因素,对复购用户给予特殊购买通道或提供有约束力的购买政策,例如年卡之类的。

公式拆解法是针对问题的层级式解析,在拆解之前,不能盲目拆解,需要有目的性的找方向,从而挖掘原因。例如在上文案例的拆解过程中,拆解方向可以分为两种,一种是对绩优指标的拆解,找出销售额上涨的原因,另一种是对绩劣指标的拆解,找出销售额下降的原因。

三、对比分析法

1. 什么是对比分析法

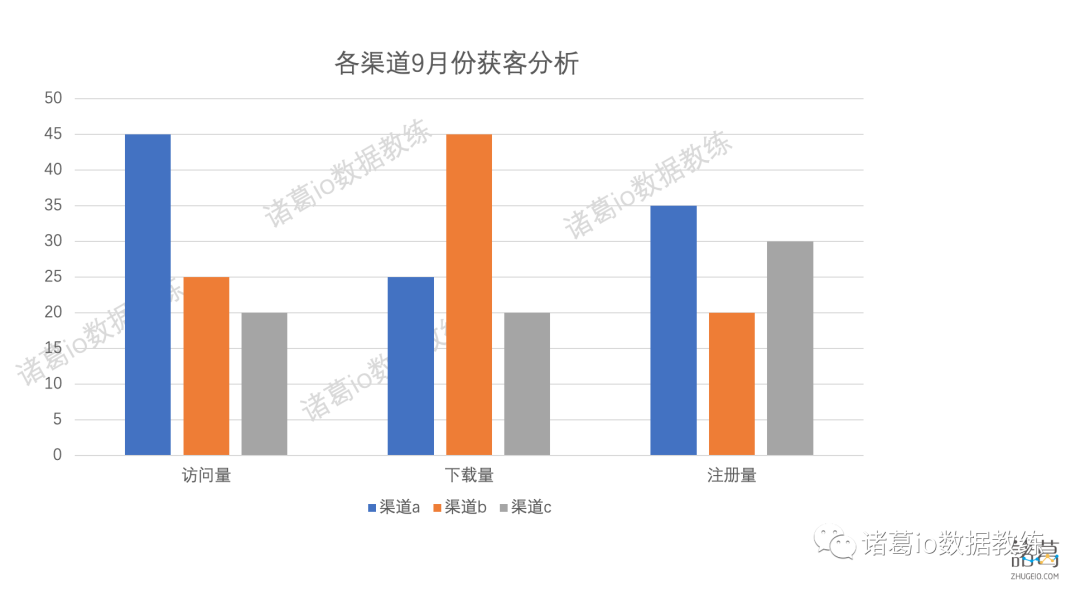

上面这张图表是一个常见的柱状图,而柱状图的作用在于直观对比各项数据之间的差异。

上面这张柱状图是针对9月份各渠道获客统计的一个对比分析图表,针对各渠道的下载量、访问量、注册量进行对比。

对比要点一:对比建立在同一标准维度上。

在这张图中,首先要关注到的对比要点是各项数据的对比要基于同一维度。这张图是针对9月份的渠道推广效果的对比统计,9月份就是第一个对比标准,也就是时间维度。

在时间维度下,后续对比的结果都是基于这个标准产生的,也就是在9月份这个时间范围内的数据对比,并不能用10月份的数据与这个图表中的数据对比。当然,除了时间维度,也可以使用空间维度,例如渠道A在1-12月每月的数据对比。无论用什么维度,对比要建立在一个大的标准下。

对比要点二:拆分出相关影响因素。

在时间这个大维度下,我们对各渠道的获客效果进行了拆分,也就是将获客效果衡量分为了访问量、下载量和注册量。这三个维度的数据作为判断渠道获客的标准,从对比中找出各渠道的优劣。

例如通过这个图表可以看出,渠道A的访问量最高,渠道B的下载量最高,渠道A的注册量最高,那么这样的对比结果能够说明什么问题呢?我们能够看到,渠道A从访问到下载的流失比较严重,渠道B从下载到注册的流失比较严重,而渠道C在访问量、下载量都低于其他渠道的基础上,渠道C的注册量与渠道A并没有相差太多。

也就是说,我们可以提出一个假设,渠道C的获客效果更好,为了印证这个假设,我们可以在影响因素中再加入渠道投放花费这个维度,如果渠道A的高访问是因为高花费,渠道C的低访问是因为低花费,那么基本可以印证这个假设。

对比要点三:各项数据对比需要建立数据标准。

在这张图中能够看到一个比较奇怪的现象,渠道B的下载量比访问量还要高,为什么会这样呢?

我们在这张图表中加入了一个中间标准数据,对各项数据进行了一次标准换算。假设访问量的真实数据为1万是,标准数据为1,下载量的真实数据为1千时,标准数据为1,注册量的真实数据为100时,标准数据为1。

经过标准数据的换算,我们将各项数据放在一张图表上时,对比的差异化会更明显。

对比分析法的维度可以分为同比、环比、定基比等不同的对比方法:对比分析在于看出基于相同数据标准下,由其他影响因素所导致的数据差异,而对比分析的目的在于找出差异后进一步挖掘差异背后的原因,从而找到优化的方法。

四、可行域分析

1. 什么是可行域分析

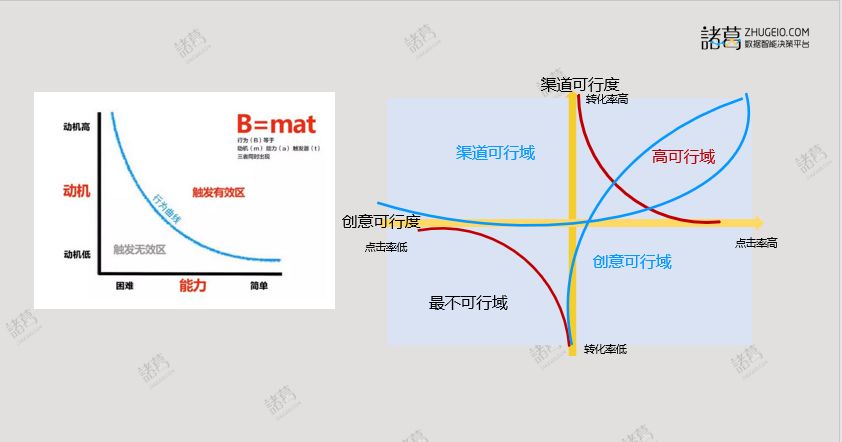

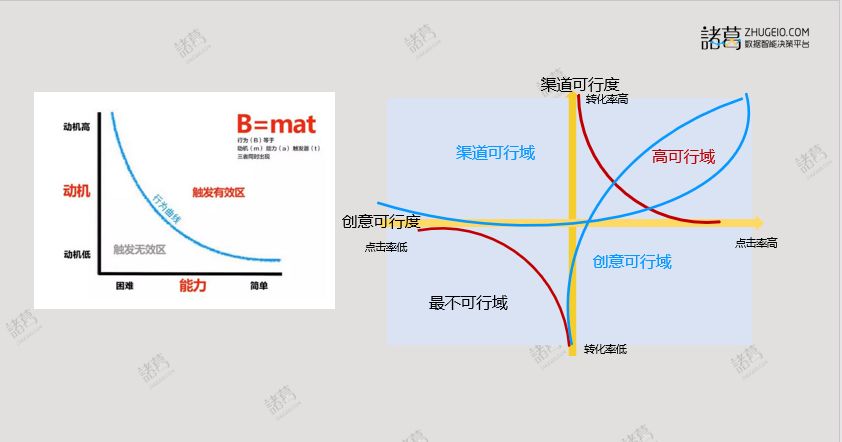

上方左侧图是一张福格模型的图,福格大哥将影响用户行为动机的因素拆分为mat三个因素。

m是付出行动的动机,a是付出行动的能力,t是触发行动的条件,简单理解就是大众只对自己感兴趣并且有能力满足的事物会产生下一步行为。

比如新iphone卖1万,大多数人是买的起的,这就有了付出行动的能力,而产生行为的动机就取决于新iphone的创新能力,当乔布斯从文件袋里掏出ipad的时候,将大家的动机调动到了最高点,但价格限制了一部分人付出行动的能力。

动机越高,需要付出的能力越低,形成的有效触发区域就越广,福格模型的触发有效区,我们就将其称之为可行域。

2. 可行域分析的应用

看上方右侧图表是针对推广创意做的一次象限分析,横轴代表点击量的从低到高,纵轴代表转化率的从低到高。

而点击率代表的营销创意的有效性,转化率代表的是推广渠道的精准性,在这张图表上我们分成了4个象限,但同样是高点击、高转化的象限中,也有具体数据的差别。诸葛io-专注于用户行为分析首先我们看到2条红色的曲线,在高点击和高转化的区域中我们画了一条红色曲线,这条曲线上方是“高可行域”,曲线下方是低可行域;而在低转化与低点击的象限中我们也画了一条曲线,这条红色曲线的下方是最不可行域。

什么意思呢?

其实就是对点击率和转化率的高低做了一个细化分层,点击率和转化率是每一次推广创意的数据化表现,而画出一个可行域,是对营销活动的归类。

那么这条曲线到底要画在什么样的数据标签上?

这需要在实际分析工作中做总结,也就是说,可行域分析实际上是一种自己建立的数据分析模型,根据具体数据不断修正调整可行域的范围,对业务指标进行有效评价。

除了两条红色曲线外,还有两条蓝色曲线,一条是渠道可行域,另一条是创意可行域,这两条曲线是对渠道有效性和创意有效性的评价,满足相应区域条件的事件即可作为有效事件经验,为后续的运营增长提供支持。

五、二八分析法

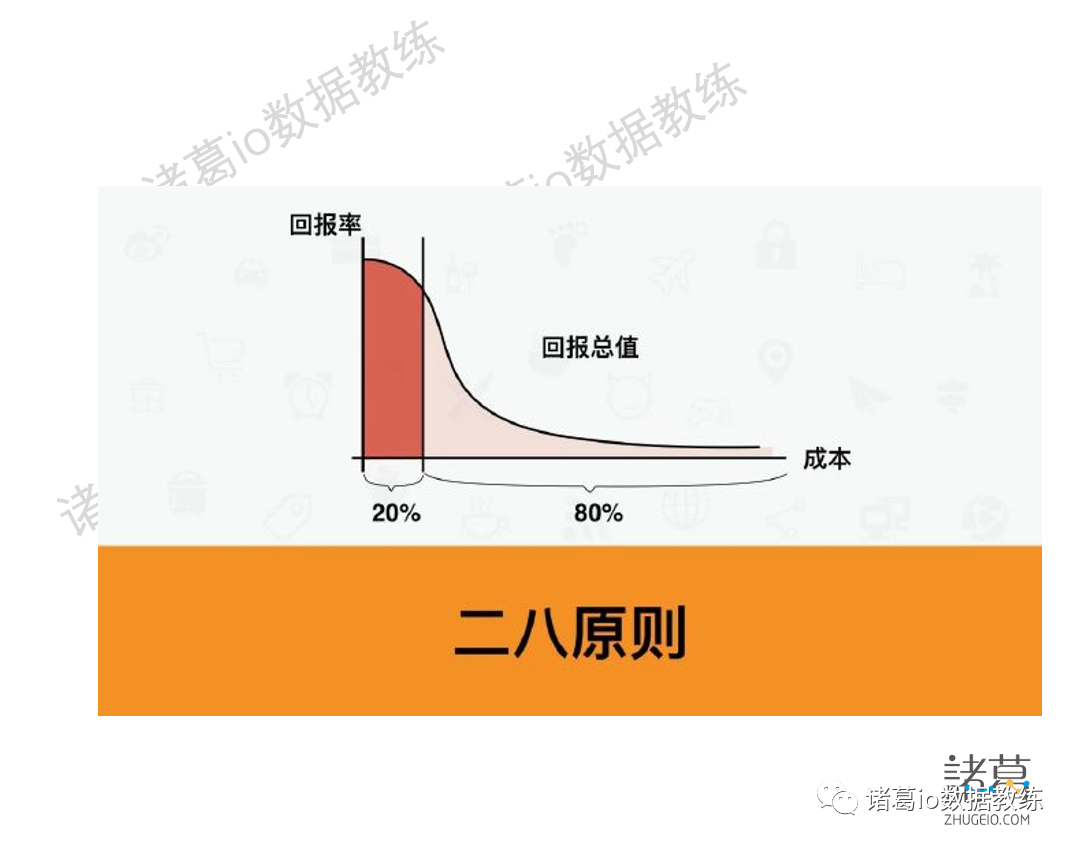

经济学定律中说80%的财富掌握在20%的人手中,而在运营中可以发现,80%的贡献度来自于20%的用户。

这张图中体现了2个法则,也就是二八法则和长尾理论,在数据分析中,建议将这个两个理论合起来用。

但实际上呢,二八法则和长尾理论是相对的,二八法则告诉我们说,你要重视头部用户,也就是能产生80%收益的那20%的用户或商品,而长尾理论告诉我们说要重视长尾效应,也就是剩余那20%的收益。

1. 在数据分析中二八法则的应用

在数据分析中,二八法则和长尾理论和应用于用户分析和业务分析2个方面:

(1)20%的头部用户:凭什么那么优秀

在用户分析上,通过二八法则建立用户分群,将所有用户切割成一个又一个的实验组,对实验组的用户进行单体特征分析,目的只有一个,同样都是用户,凭什么你们那么优秀?

在数据分析中,单体分析与群体特征分析同样重要,然而我们不可能对上万的用户进行个体分析,可能的是对头部用户进行个体行为分析,建立群体样本。

在运营数据分析中,可以针对核心指标分别找到20%的用户:

- 购买数量前20%的用户

- 购物金额前20%的用户

- 日访问次数前20%的用户

- 访问页面数量前20%的用户

- 转发次数前20%的用户

- ……

也就是说,你想提升什么指标,就找到这个指标表现优秀的用户。那么20%的用户也很多怎么办呢?可以主动设置数据区间。

例如想要提升用户的访问时长,我们可以对头部用户的访问内容、路径进行分析找到原因,20%的头部用户访问时长从10分钟到30分钟不等,那么我们可以将头部用户的访问市场切分为10分钟、15分钟、20分钟、25分钟、30分钟,获得不同的用户组,从这个用户组中找到相应的20%的用户进行特征分析。

这里需要注意的是,同组20%用户的特征提升只对同组剩余80%的用户有效,例如访问时长10-15分钟的用户中,头部20%的用户的行为特征可以对剩余80%的用户起效,但对日访问5分钟的用户效果并不大。

(2)20%的头部业务:带头大哥的应有觉悟

针对业务分析的目的在于找到爆款内容的特征。

例如资讯类产品中对阅读量头部文章的分析,一方面是对文章的特征进行分析,另一方面,是对阅读用户的分析。

爆款文章或商品背后,代表的是对大多数用户兴趣的满足,充分唤起了用户的行为动机,而在用户分析中,我们需要进一步找到这部分用户日常阅读的头部内容,进行特征的延展分析。

六、假设分析法

1. 什么是假设分析法

举个栗子:

“小明和妈妈买了10本书,正好花了100块钱,书的单价有8块钱和13块钱2种,那么8块钱的书和13块钱的书各买了几本?

解题思路:

首先,假设这10本书都是8块钱买的,那么10本书一共是80块钱,那还多出来20块钱,是算错账了么?不是,显然多出来那20是13块钱1本的书多出来的。13块钱的书比8块钱的书每本多了5块钱,20块钱可以买4本,那么可以得出结论了,13块钱的书有4本,那么8块钱的书有几本呢?

对了,6本。

这道6年级的数学题里就用到了假设法,假设所有书都是8块钱,那么在数据分析中,什么是假设法呢?简单理解,假设法是在已知结果数据,在影响结果的多个变量中假设一个定量,对过程反向推导的数据分析方法。

2. 假设法在运营分析中的应用

假设法在运营分析中最常见的有2种场景:

场景一:已知结果找原因,做过程变量假设。

例如:某内容社区在11月份的发帖数相比10月份下降了20%,针对这个结果,该如何分析原因?

面对这样一个无厘头的问题,该怎么分析呢?结果数据是发帖数下降了20%,那么影响发帖数的有哪些因素呢?

我们可以将发帖数量按照用户分层进行拆分,例如老用户发帖数量和新用户发帖数量,也可以按照具体发帖篇数进行拆分,例如发帖5篇以上的用户,发帖3-5篇的用户,发帖1-3篇的用户,拆分后将11月与10月份相同维度的数据进行对比,找出变量。

例如经过拆解后发现,发帖1-3篇的用户相比10月份减少了40%,其他篇数的用户量还高于10月份,那么问题就出在了发帖1-3篇的用户身上。

那么发帖1-3篇的用户为什么减少了呢?我们可以提出2个假设:

- 假设10月份发帖1-3篇的用户成长为更加活跃的用户了,造成发帖3-5篇的用户增加,1-3篇的用户减少;

- 假设10月份发帖1-3篇的用户流失率比较高,同时11月份新用户转化少,导致这一群组用户数量变少。

那么针对这2个假设,需要对10月份发帖1-3篇的用户与11月份发帖3-5篇及5篇以上的用户进行追踪分析,同时分析11月份新增用户与10月份新增用户在留存和活跃上的对比。

场景二:已知目标找过程,做结果假设。

例如:12月份的销售KPI为1000万,环比11月份上升20%,该如何做一份销售方案?

这是在做工作计划时最常见的需求,以12月份需要达成1000万的销售KPI为例,拆分销售KPI的相关影响因素,同样有2个拆解维度:

(1)从商品角度做拆分

要达成1000万的销售额,有多种假设方式,例如假设现有商品销售额与11月相同,新品销售额达到200万,那么为了实现这个结果假设,去做能够支持200万销售额的的过程方案,例如在推广渠道预算上、仓储物流上、人力配置上等方面做计划;还可以针对几款产品提出销售额增长的假设;

(2)从人群角度做拆分

要达成1000万的销售额,一方面挖掘老客户的购买力,另一方面增加新客户的来源渠道,假设老用户复购销售500万,那么针对老用户设计营销活动。

假设分析法是在现实应用中常用的数据分析思路之一,数据分析的过程是不断的提出假设、验证假设的过程,通常我们遇到的不知道如何下手的数据分析,可以通过假设法来破局。

七、同期群分析

简单来说,就是将⽤户进⾏同期群划分后,对⽐不同同期群组⽤户的相同指标就叫同期群分析。

1. 同期群分析的作用

例如:9月份新增用户10万人,10月份新增用户15万人,但9月份新增用户的30日留存用户为1万人,10月份新增用户的30日留存用户也为1万人,哪个月的运营业绩更好呢?

通过同期群分析,我们可以发现9月份和10月份新增用户的留存用户是相同的,那么9月份的留存率更高,从用户质量角度考虑,9月份的运营成果更好,从有效用户角度考虑,2个月的运营成果相同,从新增用户角度考虑,10月份的运营成果更好。

同期群分析的目的在于透过现象找到结果,以时间维度建立同期群,除按时间维度考虑,也可以对来源渠道等维度建立同期群。

以上是七种比较常见的数据分析法,只是一些基本的入门概念,希望有一点点帮助。

至于在实际工作中如何运用,是一件很复杂很困难的事,需要将这些方法适配到自己所在的业务,甚至需要根据实际业务进行一些修改,这都需要很多的实践和思考。

我国的互联网时代刚刚完成野蛮生长的阶段,大家对流量的获取已经有所理解和应用,但在互联时代的后半场,对数据的理解和应用将成为制胜的关键。

我始终认为互联网行业的未来在运营,运营的未来则在精细化运营和有效的数据分析管理,持续学习,让我们工作用数据说话。

本文由 @诸葛io 原创发布于人人都是产品经理。未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

起点课堂会员权益

起点课堂会员权益

有个疑问哦,复购用户不就是老客吗?

二八法则和长尾理论是相对的,文章解释的很到位