网易公开课改版,在线教育迎来变局?

编辑导读:网易公开课是网易公司打造的公开课观看平台,是网易公司布局在线教育行业的重要产品。在线教育大变局下,网易公开课进行了全新的改版设计,目的是什么?本文作者从背景、目标和动作三个方面对网易公开课的此次改版展开了解析,一起来看看~

序言:风起云涌的在线教育和网易教育的“沉寂”

因为疫情等多重原因,2020年被称为在线教育破圈元年,腾讯、字节跳动等各大巨头纷纷布局,作业帮、猿题库等垂类小天王动作频频,在线教育已经成为互联网界最热闹的江湖了。

在线教育行业图谱(图源艾媒咨询)

而网易作为中国最早进入在线教育领域的公司之一,旗下有网易公开课、网易有道、网易云课堂等多款个教育类业务,其中网易公开课2010年即开始提供名校公开课服务,是中国在线教育领域最早的产品之一。

吴晓波《十年二十人》中丁老板说网易公开课是过去十年最重要的事。

一、改版背景

1. 泛在学习本身和增加用户粘性的要求

泛在学习是指用户从课堂学习到无时不刻通过信息技术进行学习一种趋势。这个趋势对于用户来说就是,从有目的、计划的学习到闲暇时随便学学的变化。

对平台来说,直观的感受就是用户的学习行为更加碎片化。我们从后台数据注意到,用户观看量最大的课程逐渐从严肃、体系化的名校公开课转移到TED演讲&纪录片,打开的时间也变得更加分散、割裂。

这一定程度上表现出,随着用户的变化和垂直教育平台的冲击,观看公开课这个动作越来越脱离刚性需求&强需求属性。在这样的环境下,维护住已有的用户,增加用户粘性,与用户头脑中对产品的某种特定标签产生强联系变成一件非常重要的事情。

对于网易公开课来说,向用户提供优质的课程资源,是核心使命和产品价值。这个产品价值,自然的就带来了两对关系:资源(平台在用户面前最主要的化身)和用户,用户和用户。提升用户粘性的动作也主要围绕这两对关系展开。

对于前者,网易公开课一直在做很多尝试,其中就包括2017年上线,至今重要性越来越高的“一万分钟学习计划”。它的核心逻辑就是通过专家精选结集,将优质课程集合成一个系统的课程,用户可以选择每天的学习时间,长效坚持,平台通过打卡签到、时长激励等手段帮助用户坚持学习。

对于后者,公开课一直没有找到合适的方法。一直在尝试的“课间”功能,在标签页占有一个Tab,重视程度不可谓不大,但是效果一直不算太好,背后的逻辑可想而知,想独立于平台最重要的内容资源之外,创造一个用户与用户之间的交流的场域,似乎脱离了产品的核心用户价值,很难想象除了B站以外,哪个内容平台会有大量用户有频繁发表动态的需求。

因此提升用户粘性的动作也必须要围绕公开课的核心价值,就是大量优质的内容资源。

2. 用户对获得感的需求提高

在线教育相比传统课堂教学的一个优势就是可以打破时空界限,实现教与学的连接。

但是这种形式对于学习者缺乏强制性,加之很难在同一个产品里实现学-测-学的闭环,导致了大量用户在花费了很多时间完成学习后,知识却并没有沉淀下来,用户没有明确的获得感,“明白了很多道理,却依然过不好这一生”,甚至学完都没有明白很多道理。

如何帮助用户完成知识沉淀,在学习后有明确的获得感成为我们当时一个重要的问题。

业内有很多产品是通过笔记/作品集这种形式来实现的,但是对于网易公开课这种主要针对高等教育,内容集中在大学公开课和演讲的平台调性来说,上线这样一个功能很可能的结局就是无人问津。因此寻找另外一种可以帮助用户沉淀知识的可能性迫在眉睫。

3. 用户的筛选难度和机会成本悖论

网易公开课课程资源的“博”、“重”带来的第一个问题是,用户筛选难度非常大。

相比于猿题库这些垂直教育平台,或者爱优腾这类视频平台来说,一方面我们有相当数量的无目的用户,在打开公开课时并没有很强的目的性,另一方面我们的视频内容很难让用户快速形成标签化认知。

标签化认知是人对一个事物形成认识最简单的方式,比如说起乔布斯可能有人不认识,但是如果给他打上几个标签:“苹果公司创始人”“世界上迄今为止最牛逼的产品经理”“喜欢穿短T配牛仔”,大部分人脑子里就能浮出一个比较具象的画面。

具体来说,大家在爱优腾筛选视频时,可以根据剧名、类型、演员,甚至是年代等维度来选择,但是对公开课的内容来说,在用户心智中占有的标签维度实在有限,换言之,用户甚至连选择我们的理由都没有。

另一个问题就是用户在筛选视频过程中的机会成本。

用户在平台筛选视频时,无非有三种结果,一次就找到了、点开多个最终找到自己喜欢的、找了几次没找到于是离开了。第一种的机会成本最小,第二种的机会成本随着次数和单次选择的成本增加而逐渐增加,第三种的机会成本最大,达到用户接受的临界值。

对于公开课视频来说,用户错点的单次机会成本天然的比很多平台高,这是它的平台属性决定的,于是能走的路就只有一条,那就是降低用户错误选择的次数。

举例来说,当你打开抖音,平台给你推送了一段大胃王吃播,而你恰好就喜欢看小姐姐跳舞,吃播并不符合你的胃口,但是视频毕竟就两三分钟,闲着也是闲着,看了也就看了,你甚至都没有动力要去滑动一下手机屏幕。

但是在公开课就不一样了,我们超过60%的视频时长超过20分钟,其中有很多是标准的课堂实录,动辄四五十分钟,而且致命的是,视频内容非常广泛,用户很难在看到,甚至是看完之前判断视频的质量,进而判断是不是自己需要的内容。

整个公开课团队很早就开始就注意到用户筛选课程时的难度和机会成本问题,于是就开始对用户进行深访调研,结果显示有很多相当数量的用户,在没有点击任何视频的情况下就离开了。

这说明公开课平台用户的内容消费习惯已经有了很大的变化,从以前的看起来还不错就看看,到现在的只要不是特别好不看了。这种情况下,如果坐视用户筛选视频时机会成本过高的现象就无异于等死。

二、改版目标

- 对视频内容的露出信息进行重新梳理,降低用户的筛选难度和机会成本;

- 优化评论功能体验,中腰底内容总和评播比(内容评论成功数/视频播放数/实验视频数)提高12%;

三、改版动作

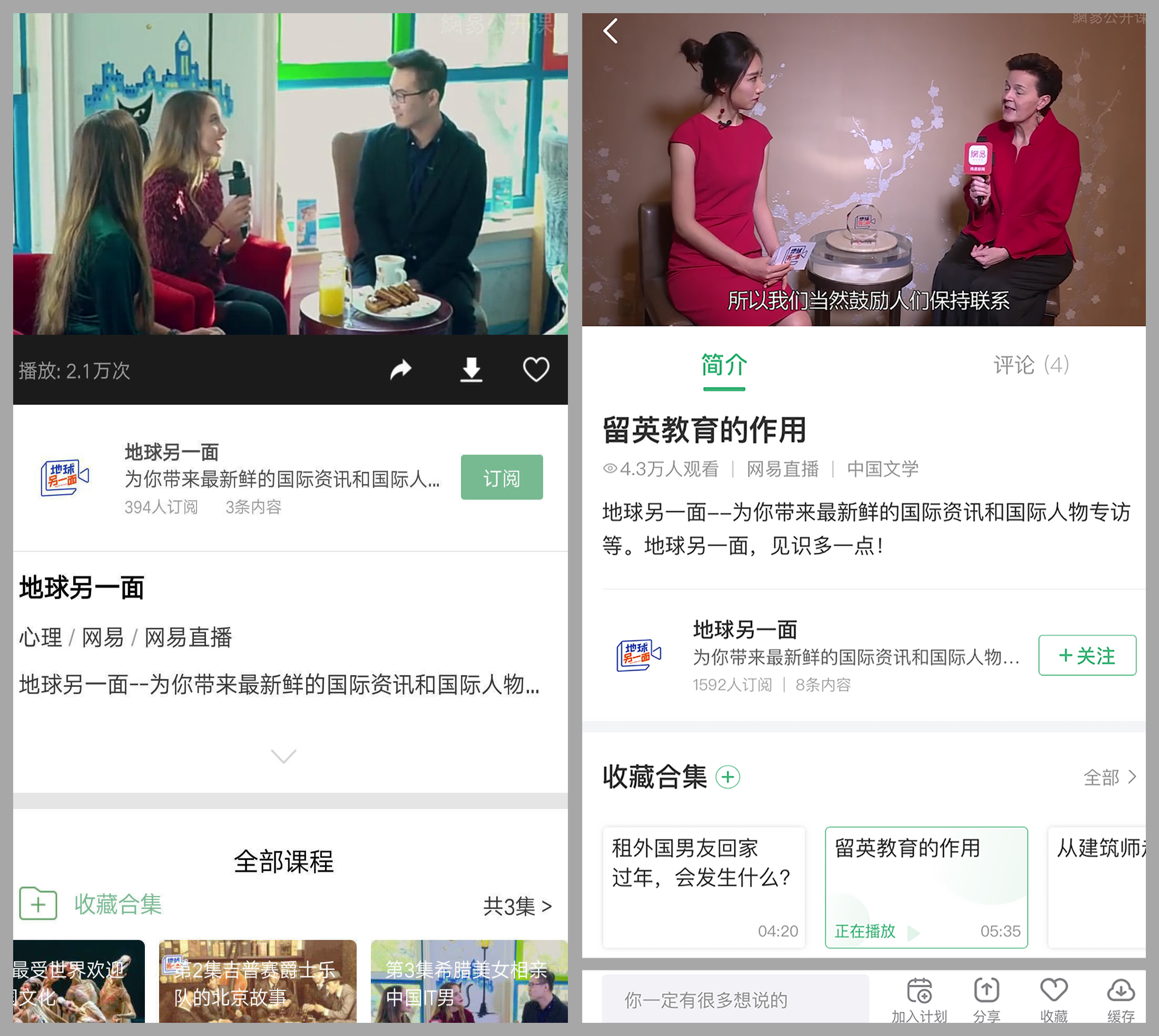

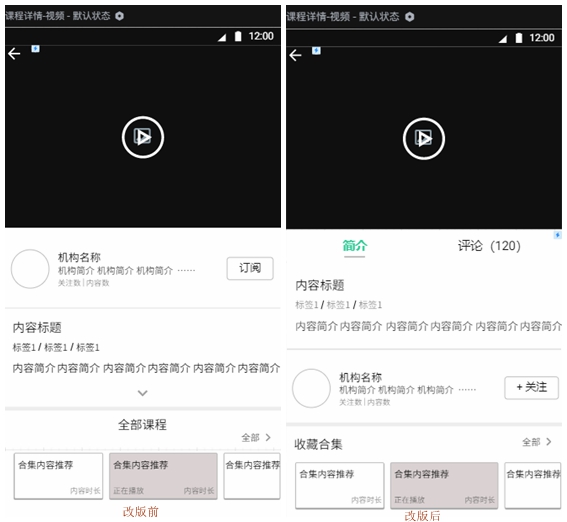

网易公开课改版前后视频播放页对比

1. 重新梳理视频内容露出信息

对于一个视频内容平台来说,能够降低用户筛选成本的信息主要有以下几个:

- 视频标题:在十四个字内介绍视频最主要的内容;

- 视频简介:让用户更方便的了解视频内容;

- 视频标签:表示视频的类型;

- 视频时长:视频适合那种场景观看;

- 视频观看人数:视频的质量或热度。

这次对播放页露出信息的梳理,最明显的是的信息层级变得更加清晰了。其中包括:

- 当前播放内容信息与PGC机构信息的重新梳理;

- 当前播放内容信息与内容合集信息的交互优化;

- 当前播放内容信息内的标题、标签、简介等子信息的重新梳理。

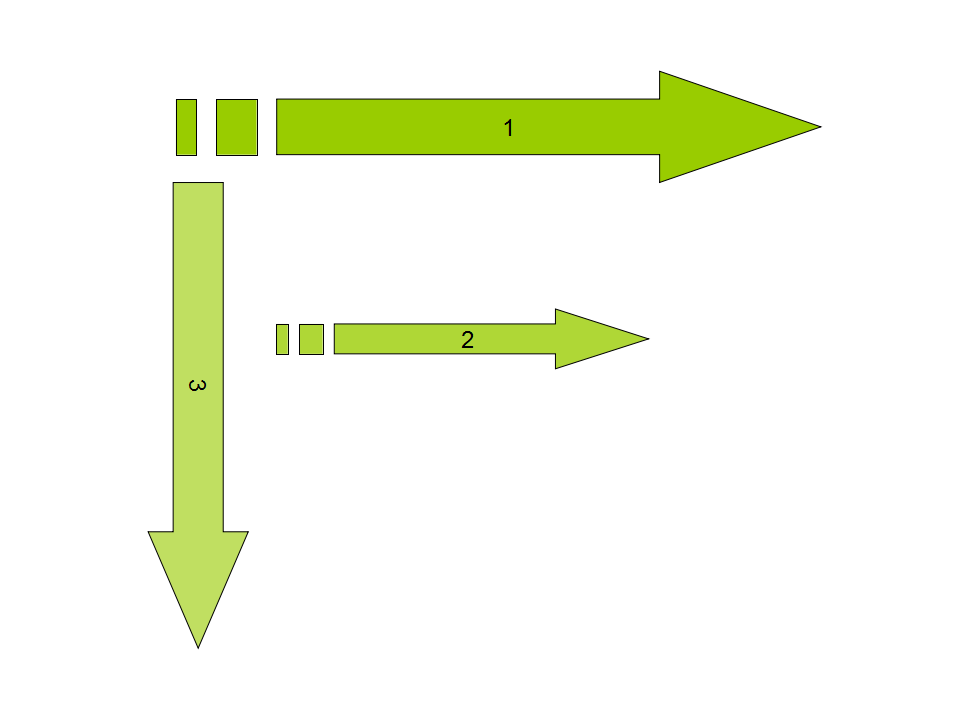

首先说第一条,当前播放内容信息与PGC机构信息的重新梳理。这里涉及到一个最基本的设计原则,就是尼尔森视觉F型模型:

尼尔森F型视觉模型由 Jakob Nielsen于2006年提出,他指出,我们在第一次观看页面时,视线会呈 F的形状关注页面。

1. 先从顶部开始从左到右水平移动;

2. 目光再下移开始从左到右观察但是长度会相对短些;

3. 以较短的长度向下扫视,形成一个 F形状,此时我们的阅读速度较慢,更为系统和条理性。具体如图:

根据尼尔森F模型,我们可以得出几个心理暗示:

- 用户快速扫视时,具体的文字并不重要

- 多用小标题、短句引起阅读者注意

- 将重要的内容放在最上边

前一版App将PGC机构信息置于上图中“1”的位置,而且在信息右侧有一个非常大“订阅”按钮,意图是引导用户通过视频内容发现、订阅内容生产机构,增强用户粘性。

但是这种设计是违背逻辑和用户体验的。首先,对于单条内容来说,与其天然关系最近的是内容信息,而后才是生产机构信息。举个例子,你很难想象,在你逛超市的时候,有个售货员拿着一件半盖着帘子的商品朝你走过来,不先告诉你这是个皮包,而是先跟你说,这是黄鹤生产的,他带着小姨子跑路了。

也就是说,用户通过视频的封面、标题等内容,对一个内容产生兴趣,但此时用户掌握的信息仍然是不充分的,需要通过点击进入视频播放页,看到视频简介等内容才能判断是不是自己想要的内容。至于follow不follow这个生产机构,是更之后的事情了。

而且从用户进入视频播放页的路径来说,大概有两种路径,一种是通过单条视频内容,在首页、搜索、播放记录等入口进入,另一种是通过合集和栏目,从订阅、搜索进入。

前者往往不是延续着观看视频更新,随意性较大,对筛选课程时的机会成本更敏感,因此也更需要清晰的信息帮助决策,而第一种用户学习目的比较明确,有延续性,提高单条视频信息的展示量级,对他们的影响很有限。

加之这种设计对于产品相关数据的提升实在有限,因此我们在这次改版中,首先是重新梳理了这个逻辑,将当前内容的信息放在用户感知的第一位。

然后是内容合集部分,原版的合集是调用视频的封面图露出,再将视频标题展示前12个字覆盖在封面图上,这样会出现的问题是,由于视频封面图的颜色不可控,所以经常会出现封面图颜色和视频标题字色区别度不高,用户阅读困难的问题,这次统一改成圆角矩形块,内部展示视频的标题和视频时长。

最后是当前内容信息中标题、标签、简介的展示优化。这部分主要统一了页面中字体的大小,运用颜色透明度的变化来区别信息的重要程度。

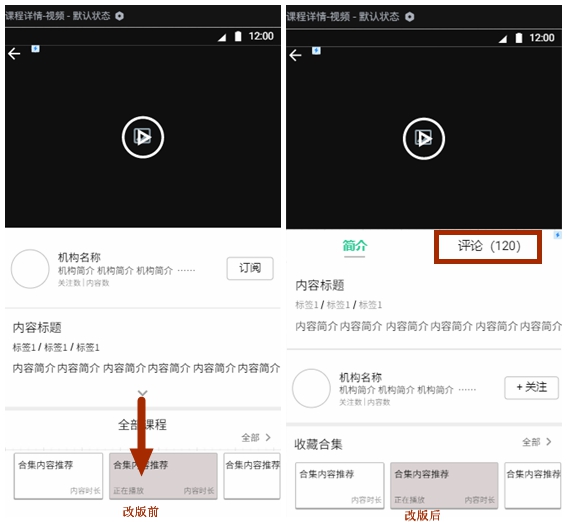

2. 评论区的入口、规则的重新设计

(1)关于评论区入口的优化

改版前,评论区和视频介绍放置在一个页面,从视频播放页到评论区需要下滑2-3个屏,这种交互方式客观上造成了很多用户的评论欲望被压抑。

自从bilibili等网站将视频评论以弹幕形式展示,并营造出一种珍贵的弹幕文化后,评论功能开始重新被产品界重视。

在这次的改版里,我们将评论入口独立出来,与视频内容的简介并列。这其实也是暗合了现在很多用户筛选内容的方式:很多用户并不care官方那些自卖自夸的介绍,而是喜欢在点开视频的第一时间看看评论,如果评论有足够的话题性就会勾起他们观看欲望。

(2)关于视频评论区的设计

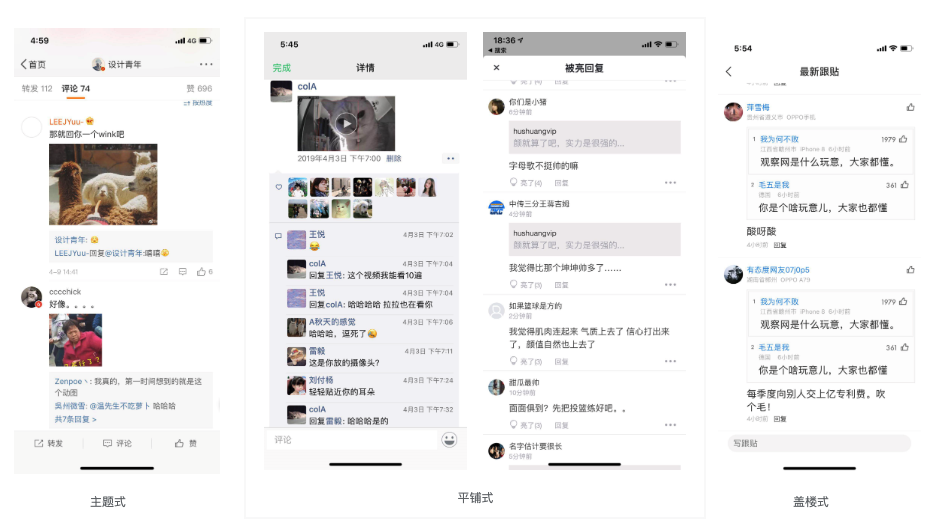

评论区的设计主要有两个部分:展示形式和排序规则。展示形式上,这次的改版我们选择了直铺式,即不区分子母评论关系,无论是对动态、对评论的评论,都视为平级的评论。

评论区样式

而在排序规则上,则没有像业内主流的,单纯用时间顺序,或者单纯用评论热度排序,而是将评论热度和时间排序结合起来,做了一个简单的排序算法。

这样做都是为了让评论获得更多曝光,最大程度上鼓励用户互动。但是也面临一些问题,比如论回复内容没有连续性,导致后来者浏览对话体验较差,话题互动延展相对困难。

此外值得讨论的两点

1. 从订阅到关注,门户到互联网的转变

此外,这次改版还有一个非常小的细节,很值得关注,就是在PGC信息右侧有一个按钮,改版之前一直叫做“订阅”,这次改版时,我们反复斟酌,最后改成了“关注”。

订阅这个词是文字媒体时代名词,代表着内容稀缺,是一对多,内容创造者站在至高的舞台,精挑细选持续输出,读者订而后阅;而关注,是互联网时代的名词,是多对多的匹配,茫茫人海,我注意到你。

众所周知,网易从门户时代一路走来,公开课与网易门户关系匪浅,至今仍都属于网易传媒框架内,网易对文字媒体时代的熟稔,到处都有流露,但也许时代变了,那些荣耀与梦早就到了该扬弃的时间。

2. 关于观看人数和视频时长提示的取舍

如前所述,无论是视频标签、简介还是观看人数、视频时长,都是为了降低用户的筛选难度和机会成本。

其他平台来说,B站也有相当数量的长视频,而且电影、剧集这种那种领域的“标品”所占的比例也比较少,因此我们能看到B站在除了上述“标品”外的所有内容上都提供了包括视频时长、播放量、标签等很多辅助用户决策的信息。

B站非“标品”内容在展示页都提供了非常多的信息,比如播放量、时长、评论量、视频标签等,同样都是为了辅助用户决策,降低筛选难度。

但是其中观看人数和视频时长,这两个信息针对的用户还有一定的区别,前者与热度有关,更多的是利用从众心理,希望服务喜欢跟踪热点视频或者通过热度判断视频质量的用户;而后者跟视频属性有关,希望通过提示视频长度,帮助用户根据自身的场景选择合适的视频来观看。

公开课的最新版本,是对这两种用户的浏览-选择的路径进行了进一步的定位和细分,在榜单、人工推荐等内容中着重显示热度(播放量、收藏量等),最大程度上利用信息,而不使信息泛滥。

本文由 @王大力 原创发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载

题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议

起点课堂会员权益

起点课堂会员权益

之前在公开课工作过,作者说的很好,很多都是我之前也考虑的问题

这浓浓的B站UED,哭了,还原度真高。