Z世代的移动社交共性:线上青春、虚拟共创、情感陪伴和表达倾诉

编辑导语:时代更迭之中,消费群体也呈现出代际的变化,而正在成长起来的Z世代吸引了众多关注。本篇文章围绕Z世代的移动社交共性展开了详细的分析,感兴趣的小伙伴们快来一起看看吧!

和家里的00后聊天询问近况,“疫情和减负让我们班同学见面的机会变少,游戏新规又限制了大家开黑时间,但最近迷上语C、也在养崽忙着自家装修、学习的话就是组队去踢米……”

在对话结束前他认为我p的一手好图,发图让我meme下。meme=么么?作为90后,我真的看不懂Z世代了!

在工业时代时间是“媒介时间”,我们有预期什么时间做什么,电视几点播,播完做什么。

在网络时代时间变成“无时间的时间”,信息的生产和网络社会的交互让无时间的时间成为可能,使用抖音不再局限地域,理论有网即可看,产品形态隐藏时间、全屏展示弱化用户对时间的感知。[1]

时间变得抽象,加之网络让感官上弱化了空间距离,大家可以随时随地交流沟通,理论上伴随互联网的发展,Z世代正在过着与前人不同的“线上青春”。

图片源于原神

一、80、90到Z世代的社交进化

作为互联网的首批用户,所有的社交需求都是基于这类人群去发展延伸。

“论坛、博客、贴吧、社区……”伴随着他们从年少到成熟。

成年之后顾虑的事情总是更多,部分人因内容资讯带来信息茧房,各种媒介引起社交倦怠、实时社交产生认同焦虑和人际传播障碍,影响深度联结,外加线下繁琐生活已无力分心。

从需求层来讲成人所求体现在如工作、薪水、身份等线下情景,无需在繁杂的线上场景中索取,因而用户集中在Top社交软件之中,对小众兴趣社交探索动力较少。

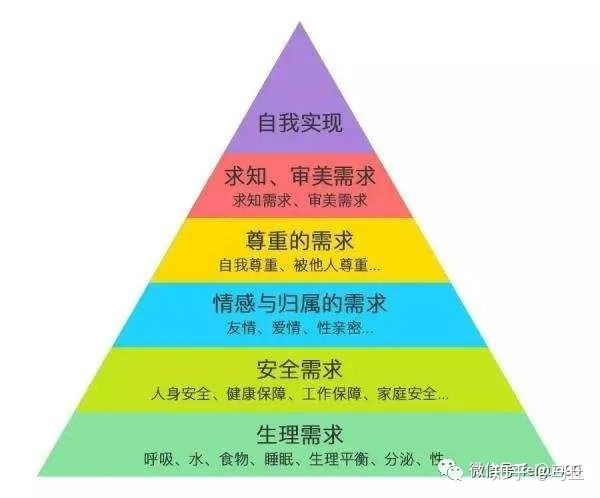

Z世代群体成长在千禧年之后生活整体富足,对应马斯洛需求层次多数人是从第三层开始的,即追求的是“情感归属、尊重和自我需求”。

客观上作为独生子女的独生子,家庭结构逐渐从三代同堂、七大姑八姨过渡到“原子化家庭”,这代人的成长缺乏陪伴,坐实了独生子的称谓,外加移动互联网的渗透,主观上倾向在网络世界聚集、抱团取暖。

相比90后网民,Z世代在视觉系上因为设备技术的迭代没有网吧摄像头“仰望45度天空”大头照,由非主流直升为萌系自拍。

在情感输出上没了疼痛文学和火星文,但碎碎念内容却因为移动互联网参与成本的降低而变得更为普遍同时也诞生了属于Z世代的文字体系。

二、Z世代的多元社交

Z世代线下社交圈以学校的“被动社交”为主,身边的老师同学原则上并非是你主动选择的社交圈子,移动互联网让兴趣的“发现和融入”都极为便捷,虚拟社交则更为主动。

1. 社交靠兴趣

兴趣社交让他们没有迷失自己并从多元的内容中更易找到同类,除“全民应用”之外有了更个性化的选择,对比线下小群体的形成基于人,线上则以兴趣为聚点,懂暗语讲黑话是成为自己人的前提,不同产品的选择独特语言的形成,加固了小团体的封闭,区隔为我们和其他。

在具体选择上,不同的生活背景决定选择兴趣的不同,最终呈现为品位的不同,成为文化的鄙视链,如洛丽塔服和水手服群之争。

自身难逃被价值属性绑架的怪圈,加固了同自身所处的圈子之间的纽带关系,同时也与其他群体“划清界线”。

同为小说范畴之下,语言Cosplay中『名人朋友圈』可以自由选择角色并以角色名义聊天,在专区内用对应的角色进行互动发言,降低了使用门槛。

语C爱好者进行内容挖掘在创造,乐趣在于让自己的文字表达接近扮演角色的过程中所付出的辛劳和无限接近的结果。

Z世代的语C爱好者在“文字角色扮演”中玩的不亦乐乎,另一波对爱情怀有天然憧憬的低幼少女则沉寂在叙事+选择/解谜/经营/养成/攻略主角的小说之中,内容集中在“霸道总裁爱上我、少女玛丽苏或同人内容”,爽文不费脑,如『闪艺互动』之类也成为线下的社交谈资。

2. 我们是孤独的个体

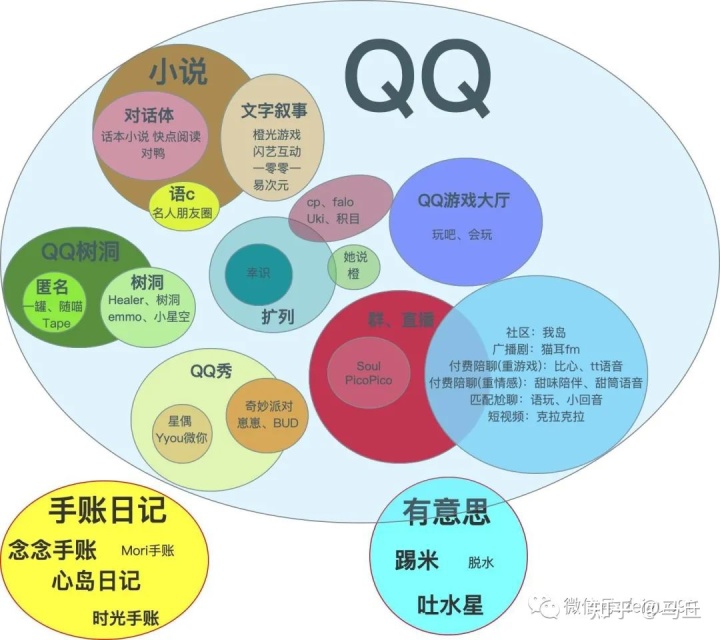

社交领域Top1微信理论上会因碾压一切社交产品,但用户需求多样,无法在同一个软件同一个语境之下表达多样需求,更何况Z世代本身追求的是个性化,对比看重效率的微信,QQ反而成为Z世代人的心头好。

QQ虽问世已久,但不断的更新迭代,已坐实腾讯的社交实验田,其部分功能甚至是成为创业者的灵感源头。

理论上陌生人社交的根本矛盾是交友与优质的脸和钱的私有制之间的矛盾,“向上比较”之下,大家都找最好的脸和钱,但资源掌握在少数人手里,这就产生了“阶级关系”。

Z世代没有生存的压力,存在的是精神上的空虚,需情感倾诉、期待共鸣、尊重,脸和钱不是最重要的衡量标准,这就让Z世代的社交更加多元。

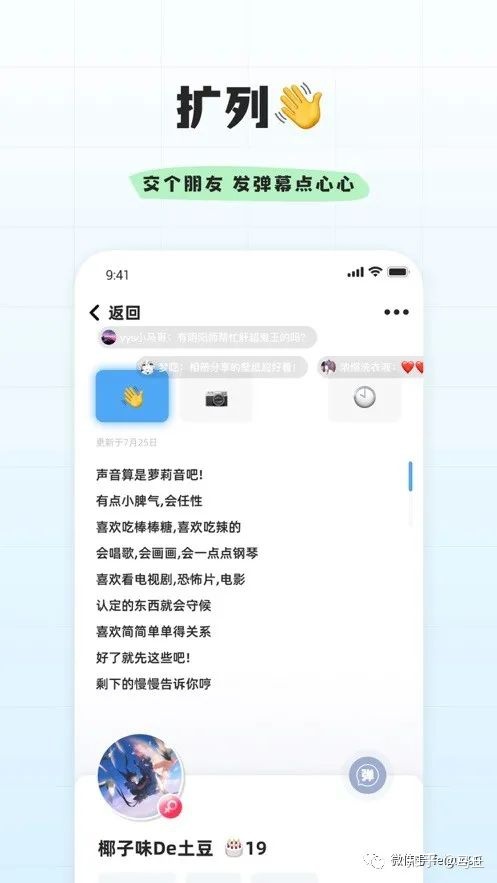

孤独是人生常态,但对于未成年人过早忍受孤独并非好事。拒绝孤独则要抱团,线下交友被抑制时,线上就成为扩列交友的选择之一。

『幸识』作为Z世代扩列、交友APP,对交友量重于质,完成快速扩充好友才是第一要事。

『幸识』对比『探探』之类更注重兴趣爱好,将匹配进行了游戏化改造,让扩列变得有趣如抽卡、超级玛丽式的同好速配、鱼塘玩法等本质都是做用户间的匹配完成1v1聊天。

产品中的时间戳定位是即时群,提供了即时聊天的场所,用户可随时进群聊天减轻孤独感,但用户聊天方向的多样,对于后入者可能无法参与其互动,群沟通效率可能因此降低,孤独感只是初步解决。

『Soul』在处理“孤独”上锚定总有一个人和你最“匹配”,交友玩法以混合群聊+语音房+社区为主,胜在用户规模和同时在线人数。

同样主打语音匹配+群聊+社区但打下沉市场的『PicoPico』在产品内突出家族玩法。

线下个体属“原子化”存在,线上则打造“集体主义感”,强调成员间的归属、对“宗族”的责任让成员的劳动获得价值,也有利于用户快速融入。但新用户没理由加入家群,无从体验何来荣誉感,未深入探索,期待社交大神指点。

以上Z世代社交在解决“孤独”上倾向打造热闹的线上场景,语音群聊因无需考虑颜值,无法代入现实身份,“平民化”和“去中心化”的特点成为功能标配。陪伴和聊得变得更为重要,Z世代的孤独用陪伴化解。

3. 我们乐于创造自我、创造世界

Z世代作为移动互联网的原住民,线下与线上越发难以分割,不管你是否认同“元宇宙”这个概念,Z世代玩家已经沉迷于线上养崽“选择一个角色并为捏脸换装,之后就是装修家园,去其他玩家中串门,合照、拍视频”,在线上塑造一个近乎完美的自己。

此外『BUD』之类提供了更为沉浸的世界,玩家可产生新的内容,具备扩展性。

跑酷、密室逃脱、逛街打卡都是现实可循的生活场景,如『崽崽』、『BUD』将此搬到线上,让社交脱离空间的局限“高自由度、虚拟共创、多人在线”完成线上蹦迪梦。

此类社交与其他产品不同之处在于“养成∕创造”,虚拟的我可以养成自己喜爱的样子,产品上的地图成为社交货币,脑洞系的一代将“学习制作、参与地图”溶于社交,真正的弱化了现实生活的自己,不用在将人从“后台推向前台”,完成“前台表演”,用精美的图片与文案结合展示自己积极的一面,来迎合其他人的喜好。

在虚拟世界提供创造“世界”的可能,获得新的身份和认可,获得成就感,互动交友的机制让共创成为可能,在游戏中获得社交。

4. 希望在网络中获得存在感

社交网络同线下社交相近,资源天然不平衡。

管理者善于利用“选择压力”这一机制让个体融入团体,成员对文化进行模仿复制,并由点赞等正反馈激励让用户获得存在感。

一般在QQ空间/朋友圈中发布内容有预期知道谁会给反馈,但上文已多次重复Z世代渴望获得存在感,他们需要更多的反馈刺激。

“匿名社交的乐趣在于将自己隐藏在信息之后,无顾虑的输出真实感受、实名社区则展示自己最为积极的一面”,二者在广场发声后都有机会获得陌生人的点赞评论,如此又找到了存在的“价值”。

树洞源于我们内心的倾诉欲,『Healer』『随喵』之类产品突出树洞、匿名,提供了Z世代碎碎念,倾吐心声又无须担心说错话。

『Healer』产品内的树洞功能有点匿名墙的意思,树洞内容展示出来,互动方式仅支持贴主同留言者交流,其他人可以满足好奇心看留言,想参与互动需进行给贴主留言,UI交互上就很治愈,在这种场景下的互动应该话锋都变得柔和吧。

实名社区价值多是“展示自我的舞台”,在此获得社交货币,彰显社交资本。对运营者来说社区承载着使用者产生的内容,助于促进社交关系的形成,以此增加产品的黏性。

5. 轻量社交,回到线下

除创造场景外,部分社交产品自身就是线下的线上映射。

在2021苹果的年度APP中,『Toca Life: World』是个独特的存在,虽非社交分类,但用户群体为Z世代,模拟生活,建造房子的玩法很像“过家家”并且做到的营收口碑双丰收。

日记对大家应该都不陌生,青春期尤其女孩子多少都有记日记的习惯,手账算是日记本的进阶版,日记和手账作为特定时期特定用户的线下产品也早就开启了产品的线上化,并且加入社交元素,成为轻社交产品。

日记类多单机记录,以倾诉烦恼为主,如『worrydolls、心情解忧、宇宙人日记』。

『心岛日记』则是私密日记记录和陌生人社交兼顾的游戏化场景治愈系软件。没有强化粉丝关注,日记和小岛的组合场景满足记录和沟通的需要,记下心情,寻找此刻懂你的人,切社交专注共鸣和陪伴的需求。

『念念手账』将胶带、贴纸、字体、抠图等个性化组件电子化,同时作品可广场公开兼顾了社交功能,只不过从形式上看手账满足自我需求,对他人消费价值较低。

Z世代按年纪划分身份多是学生,现阶段最重要的也是学习,以上产品多为学习之外可算“分心”,按老年人的话如果没这些电子产品我们小时候过的不也好好的,学习的年纪就该……

但现实总是多变,移动互联网改变了大家的生活包括学习,『踢米』主打“视频直播学习室”,线下的同学在各自的家里组队学习也算是线上社交,产品提供的价值也是在模拟线下的学习,相互督促共同进步是目标吧,优点在于当你孤立前行,网络的另一个角落总有一个人和你相似,此时你我都是奋斗人,学习路上不孤独。

6. 生人破冰,回归交流

熟人也好生人也罢,话题是彼此交流的开始。交流破冰上的突破是社交产品的基础,陌陌LBS+强制搭讪、探探高效看脸+双向确认、SOUL创造性格标签匹配、ZEPETO虚拟形象上的创新让产品快速破圈并占据用户市场。

『吐水星』的有趣在于让聊天注重内容本身,感兴趣,马上聊,形态接近线下的聊天方式。

其他产品的话题是社区内容聚合体,帮助筛选同类项,异步的交互让参与感变弱。

点击“水星”以对话的交互方式推送话题,信息设置时效并增加重置时间玩法有效的筛选“高价值”内容,点击话题进入群聊可以看到过往的聊天内容,方便快速融入话题。

话题过后,旧的内容沉淀在个人页和圈子内,成为区别群聊的异步信息,作为内容的补充。

『吐水星』将“聊天”作为ugc内容,纯粹的聊天没有过多的社交压力,不存在“向上攀比”,本质就是根据话题聊,没有过多的“自我效能焦虑”,没有常见的社区,但又有社区的形态,其内容填充非颜值等内容,而是聊天、话题为主的内容,本质就是聊天,倾吐心声,有人解答。

产品的问题也是明显,表层是话题如何能让Z世代的参与,深层则是树洞或情感互助怎么让人长久的留存下来。

『吐水星』相比上面的社交对Z世代的吸引未必那么大,但亮眼之处在于回归交流,这是我使用之后的感受,期待有机会可认识“水星”大佬。

三、后续

罗宾邓巴的“150定律”指人类智力允许拥有的社交网络人数上限约为150人,一旦超过上限将没有精力和能力管理关系。

Z世代似乎在突破定律,恰逢移动互联网大爆发,勇于尝试新鲜事物、又有无限创造力,拥有大把的青春可以挥霍又因现实的压力变得焦虑而孤独。

Z世代的社交除个别打着年轻的幌子实则坐着成年人的生意外,多数还是可以看出其中的创新,但难点在于如何获客。

有限的用户,无限的产品,让Z世代擅长“一日游”,上面部分产品体验过程中发现用户安装,多基于朋友推荐和小红书、快抖的广告推广,有趣玩梗是吸引他们使用的重要原因,但留存也是正事!

对于如何生存是每个公司都要考虑的事,定位Z世代小众,兴趣等让产品与大众用户隔离,广告模式在用户量和隐私方面需要作出牺牲,Z世代对于这方面的警觉需要思考,功能付费随着手游的教育变习以为常,『BUD幸识』之类让社交游戏化成为可能,不过对z世代内容的监管和青少年心理的正向引导极为重要,毕竟『小肚皮奇妙派对』已说明了一切。

参考资料:

- 网络社会下的空间与时间新类型

- 生活中的传播学 | 社交媒体中的自我呈现与表演–新闻与写作

- 95后的封闭文化圈子:为什么你不理解现在的年轻人?–互联网怪盗团

#专栏作家#

作者:马丘,人人都是产品经理专栏作家。不知名运营汪,热衷探索用户需求背后的真实逻辑。

本文由 @马丘 原创发布于人人都是产品经理。未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于CC0协议。

起点课堂会员权益

起点课堂会员权益

Z世代的人,温饱喝足,真的是说,追求精神富裕的时代,好幸福。

真的,在此之前总会说是垮掉的一代,但是慢慢的我发现z时代真的是很棒的一代,小小年纪,身边有的刚进大学就卷的我感觉是凑数的。

哈哈哈哈哈,年轻人总是有无限活力

Z世代群体成长在千禧年之后生活整体富足,追求的是“情感归属、尊重和自我需求”

多数人是这样的

Z世代的我 懒得社交 也对社交软件没兴趣 什么探探、SOUL,下载了之后就感觉好烦,然后卸载看剧去了,注孤生……

哈哈哈毕竟也有懒得社交,什么都不爱的人,正常