虚拟化身的社交叙事:想象空间没有尽头

编辑导语:随着互联网的进步,社交市场也在迅速发展,不断地有新社交产品的出现。如今,虚拟社交更是被推到了大众面前,那么,未来社交产品又会朝着什么方向发展?本篇文章将为您详细介绍,一起来看看。

社交产品可以说是互联网进化历程中永不缺席的存在。

拨号上网时代就出现的BBS,在整个PC时代占据着统治地位的QQ,再到移动互联网语境下的微信和微博。中文互联网的每一次代际跃迁,都有着让人印象深刻的社交符号,承载了一代代年轻人的青春记忆。

坊间也由此流传着一个经验性的观点:社交产品常常是新风口的探测器,新的社交产品层出不穷,既是对技术革命的验证,也是对时代需求的检验,不断上演着新的想法、新的争夺和新的可能。

站在“下一代互联网”的酝酿期,似乎有必要讨论这样一个话题,即未来的社交产品将朝着什么样的方向演变?

一、所有的社交都始于“人设”

作为Blogger、Twitter等社交产品的创始人,伊万·威廉姆斯在谈及产品理念时总结出了一个心得:“研究一个人类的欲望,最好是千百年来始终存在的需求,然后用技术将达成这个欲望所需的步骤缩减。”

对中文互联网上的社交产品稍作盘点,威廉姆斯的观点同样适用。那些经过大浪淘沙的社交平台,无不解决了两个核心需求:一个是提供最基本的通讯能力,打通用户和用户间的关系链;另一个是帮助用户建立Avatar,中文常常被翻译为“人设”,旨在满足用户对自我形象和角色的设定。

过去二十多年的时间里,互联网社交正是在围绕这两个需求不断演变。

“通讯”出现了文字、图片、语音到视频的进化,有着典型的技术性周期,每一次技术革命的到来都伴随着社交产品的爆发潮。就像BBS在很大程度上可以和文字沟通划等号,QQ和微信先后捧红了语音和视频聊天。

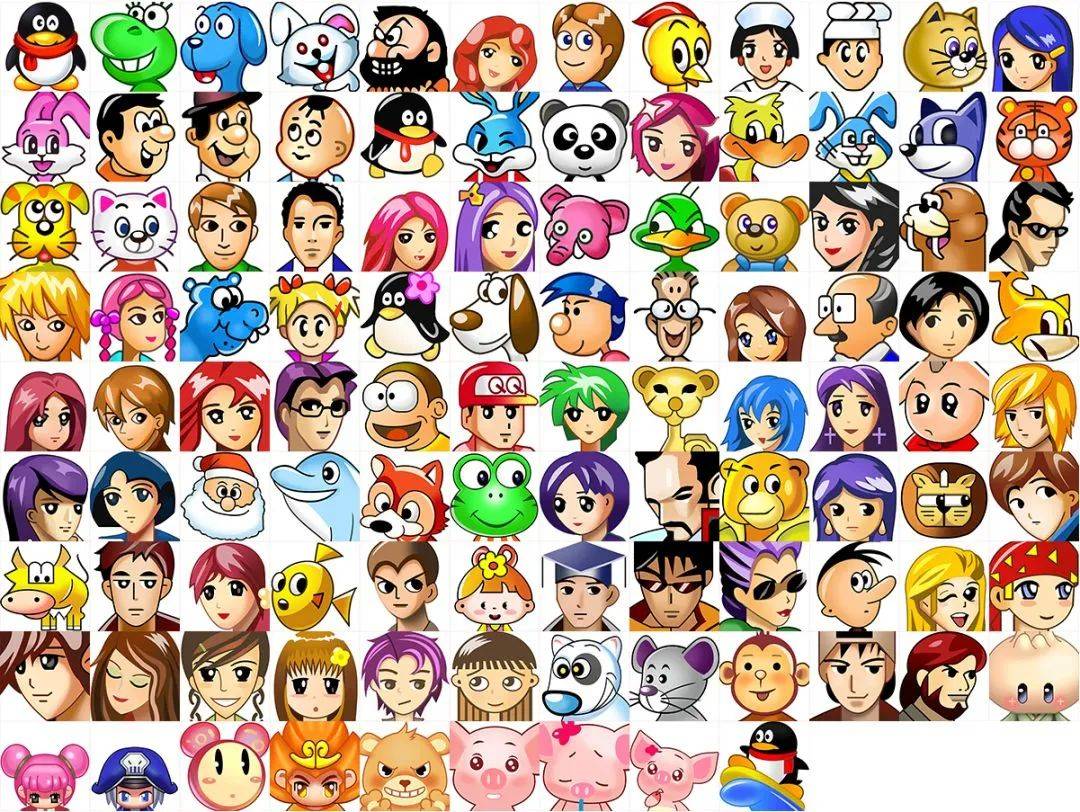

“人设”衍生出了卡通头像、虚拟形象等多种玩法。如果说通讯功能满足了用户对沟通连接的苛求,主动和被动赋予的人设则解放了用户自我表达的欲望,并且为不同的社交平台提供了差异化的创新和发展空间。

比如在BBS时代,不同的论坛有着各自的卡通头像,一些经典的头像至今都能掀起一波波回忆杀;腾讯借鉴SayClub的创意开发了QQ秀,让用户根据自己的喜好设定虚拟角色的发型、表情、服饰和场景,帮助腾讯打开了商业化大门;微信和微博看似缺少鲜明的虚拟形象,却将“人设”隐藏在了用户的日常行为中,用户的每一个头像、每一条状态、每一张照片都在塑造自己在社交网络中的“身份”。

即使是在微信主导了熟人社交的格局下,仍然有很多创业者试图通过Avatar寻找垂直赛道的生存空间,绞尽脑汁为用户打造个性化的体验。

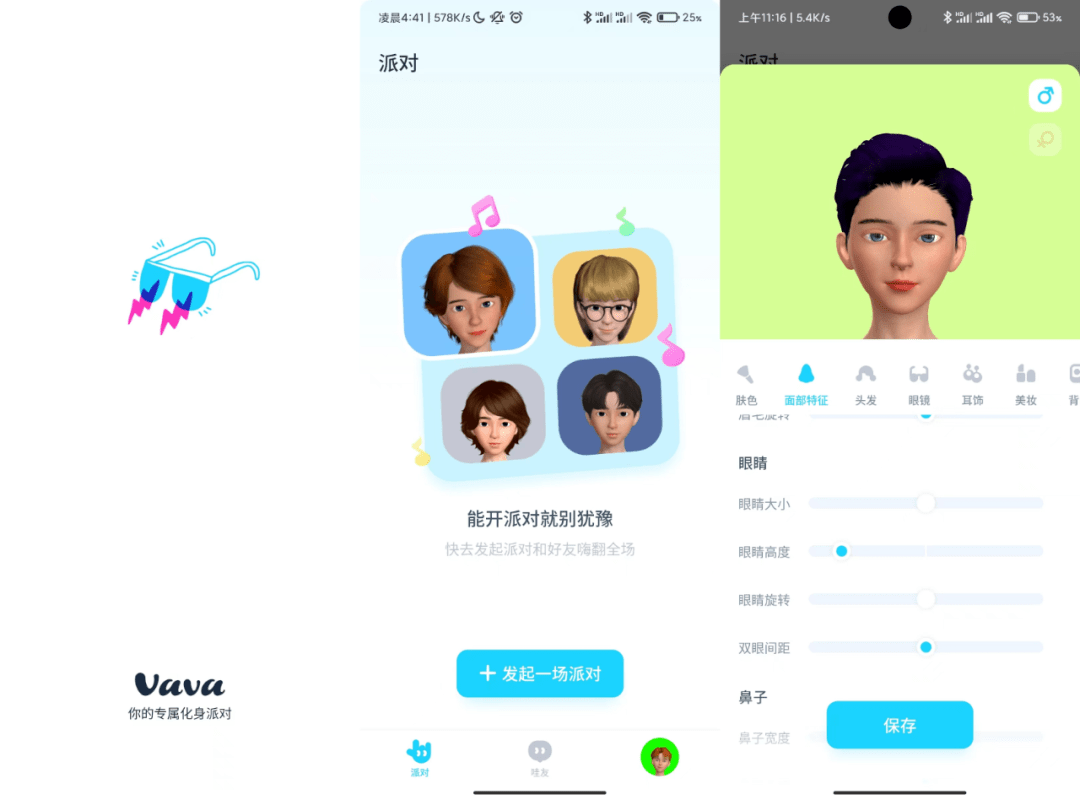

2013年以专属卡通形象走红的脸萌,2018年凭借3D个性化人物蹿红的ZEPETO,再到近期上线的国内首个Avatar社交平台Vava,及其背后的技术服务方ZEGO即构科技,都瞄准社交虚拟形象的趋势展开动作。针对Avatar的创新,已然成为社交产品出圈的重要筹码。

也就是说,社交产品的形态看似在不断变化,可底层逻辑始终都没有改变,即利用通讯和Avatar为用户创造社交需要的虚拟空间。在通讯技术拉不开差距的局面下,Avatar所占的权重正越来越大,哪个产品基于“人设”构建的社交图谱越完善,对应的产品壁垒就越高,被用户青睐的机会也就越大。

二、数字时代的新“社交哲学”

社会学家费孝通先生曾在《乡土中国》中刻画了中国人的传统关系网:“就像是投石入水的涟漪,一圈圈扩展,愈近愈密,愈远愈疏,形成差序格局。”既是对传统关系网的概括,也是对当下社交行为的诠释。

传统的社交是靠血缘和地缘维系的,有着鲜明的层次感和确定性,但互联网在内的数字技术改变了人们的社交半径,不再局限于血缘和地缘,可以和世界上任何地方的人建立连接,对人际关系的性质产生了深远影响。古老的社交边界被打破后,人们越来越多地通过兴趣、身份等方式聚集。

其中的矛盾点在于,数字技术跨越时空的同时也“阉割”了情感连接和沟通效率。

在面对面的沟通中,人们所能传递的信息不只是语言,还有语气、表情、肢体动作、注意力等非语言信息,我们可以从这些非语言信息中准确感知到对方的情感。然而现阶段的文字、语音、视频等沟通方式,都无法传达面对面沟通的信息量,这些折损不仅制约了沟通的效率,还可能产生一些不必要的误解。

再加上中国人性格中的含蓄内敛,在中国的社交平台上,Avatar应用的广度和深度都远超海外的同类产品。和QQ同时期的MSN,直到退出中国市场都未推出类似QQ秀的功能,用户选择头像的自由度也不及QQ,注定无法讨中国用户的喜爱;和微信同期的WhatsApp,至今在表情包方面都难以企及微信。

其实也解释了中国社交平台和Avatar深度捆绑的原因。在中国用户的社交行为中,Avatar承载了两重价值:一是个性表达的需求,头像、表情和虚拟形象的使用,在某种程度上弥补了沟通效率上的缺陷,有时候一个符号的作用远高于长篇的文字描述;二是自我隐藏的需要,特别是在陌生人社交中,我们倾向于用虚拟形象隐藏自己。

两个看似相悖的行为,恰恰折射了数字时代的“社交哲学”:一面用虚拟形象隐藏真实的自己,一面用虚拟形象展现自己的个性。正如Avatar技术服务方ZEGO即构科技负责人在讲述Avatar时的说法:“用户希望塑造出和自己很像的虚拟形象,去缓解在真实社交场所中可能产生的一些尴尬场景。”虚拟形象被寄予的,是用户深层的想法和动机。

所以当Avatar等新技术出现后,社交产品往往是最早的应用场景之一,譬如AI捏脸、换装、表情随动等新功能,纷纷被社交产品帮助用户打造“人设”。只是目前Avatar主要服务于用户的个人形象,大多数产品仍然缺少实时互动的能力,还无法解决情绪表达、互动沟通等信息。

三、想象的空间远未到尽头

人们之于Avatar的期望和愿景,为科幻电影赋予了无尽的灵感。斯皮尔伯格在《头号玩家》中花了不小的篇幅描述虚拟空间,承载了人们的游戏、社交、工作等需求;美剧《上载新生》的脑洞还要超前,甚至打破了生死的界限,人的意识可以上传到虚拟空间,并且和现实中的亲友建立联系。

著名人类学家丹尼尔·米勒也曾思考过相似的课题:“虚拟世界和现实世界本就是两个对等的空间,再不应该厚此薄彼。穿梭在线上线下的人们,不是在学习如何使用技术,而是在学习如何在这两个空间更好地生活。”

或许有些想法在短时间里难以落地,却在无形中成了社交产品的演进方向。

扎克伯格在FacebookConnect 2021上描绘了一个炫酷的未来世界,现实与虚拟无缝切换,每个人都拥有与自己的数字替身,可以随时进入虚拟的元宇宙世界,并与真实或虚拟的朋友们进行各种娱乐和社交活动。2021年12月份,Meta正式上线了《Horizon Worlds》,用户可以用虚拟角色进行工作和社交。

2014年上线的虚拟社交平台VRChat,目前已经是Steam和OculusRift商店中排名第一的应用,允许用户上传自己使用第三方3D软件制作的形象、场景、自定义游戏。不少玩家在里面Cos了原本只存在于屏幕上的形象,和朋友一起在虚拟空间中进行游戏、跳舞、观影、唱歌等社交活动。

尽管上述案例所能实现的功能还比较原始,却印证了社交产品的两个趋势:人们在虚拟空间里的停留时间将越来越长;Avatar将是人们前往虚拟世界的通行证和身份标识。

由此展开联想的话,Avatar+社交还有很多可以挖掘的新玩法。

比如在虚拟世界中和朋友一起看时装秀、听音乐会甚至是“面对面”搓麻将,“动物森友会”中出现的场景,有望在AI捏脸、实时渲染、表情随动、实时互动等技术的作用下被移植到沉浸感更强的3D空间。

再比如社交软件里的群聊不再局限于屏幕里,用户可以进入到一个个派对房间中,不同的玩家有着独一无二的虚拟面孔,现实里的神情、语气、手势等可以无缝同步到虚拟空间,体验到别开生面的临场感。

甚至可能在全息投影、增强现实等技术的配合下,虚拟空间和现实世界从隔离走向统一,哪怕是远隔千里的朋友,也可以将“虚拟化身“投射到真实空间中,让用户体验到比科幻电影还要科幻的社交体验……

诸如此类的“猜想”还有很多,以至于现在都无法断言五年后的社交产品将会是怎么样的形态。但可以笃定的是,Avatar技术将继续在人们的社交行为中继续扮演不可或缺的角色,相关的技术进展直接影响着社交产品的进化节奏。

同时Avatar被赋予的内涵也越来越丰富,不单单是头像、形象等个性化的符号,而是用户在社交网络中的虚拟化身。特别是在虚拟技术赛道陆续涌入越来越多玩家的态势下,社交产品的想象空间远未到尽头。

四、虚拟化身的现在进行时

一个行业的爆发式增长,通常离不开两个要素的跃迁:第一是生产效率的提升,第二是应用成本的降低。这样的逻辑在三次工业革命中得到了淋漓尽致的诠释,同样也适用于虚拟化身的社交叙事。

当前Avatar的生产效率并不高,想要实现细腻的拟人效果,需要进行大量的建模工作,想要做出表情动作丰富的虚拟形象,往往需要人脸定点采集才能实现。过高的生产成本,导致Avatar的应用主要集中在影视和游戏领域,在社交场景中的应用则陷入了迷茫,不知道往哪个方向去做,也不知道怎么落地。

Avatar+社交的应用还处于探索期,整个行业还处于探索踩坑的阶段,却也不乏一些有价值的案例。

有意对标Meta的字节跳动,在东南亚地区上线了一款名为Pixsoul的应用,其中的主打功能就有Avatar,可以根据用户上传的照片自动生成3D形象。虽然在功能上还比较单一,却不失为降低生产成本的一种尝试。

前面提到的新兴社交平台Vava,使用的就是ZEGO即构科技的Avatar+RTC解决方案,除了通过自拍和捏脸的方式打造立体且直观的3D形象,一个重要的创新在于“Avatar+语聊”场景中借助虚拟化身来完成社交互动:通过前置摄像头对用户的面部表情进行捕捉,进而实现了虚拟化身的面部表情随动,让用户在聊天时能够依靠面部表情表达自己的喜怒哀惧。

再把范围扩大一些的话,不只是国内主打Z世代派对社交的Vava,海外市场流行的Itsme、VRchat,都是这条赛道上的先行者。可能现阶段还不足以对社交巨头们产生威胁,但不可小觑的所开拓出的新玩法,面聊、K歌、直播等迎合了实时互动需求的新功能,在用户体验上再次向前迈了一步,将为还在观望的玩家们提供更多的信心。

毕竟虚拟化身在社交环境下的探索是一个不断累积的过程,眼下仅仅是浇筑地基的阶段,需要锐意开拓的“先驱者”们持续进行各种尝试,不断沉淀经验和教训,最终将那些美好的愿景一步步变成现实。

可以看到,社交产品对虚拟化身的探索已经不缺少纵深和广度。纵深上渐渐和RTC、5G、VR等新技术相关联,广度上呈现出了不同理念的产品方向,同时像ZEGO即构科技这样的“卖水人”正在尝试给出即拿即用的解决方案,以降低虚拟化身在社交场景中的接入和生产成本。

种种利好消息的背后,预示着新物种正在破壳而出。

五、写在最后

身处虚实共生的技术浪潮里,社交江湖再次变阵的时间点并不遥远。

以Avatar为基础的虚拟社交产品,较于传统的社交平台有着更强的代入感和沉浸感,一旦用户被吸引进去后,所带来的用户感知和社交舒适度是不可逆的,注定会加速社交产品形态的演变。

而在最终的产品形态被市场验证前,既是传统社交平台进行自我迭代的时机,也为新入局者打开了稀缺的机会窗口。

#专栏作家#

Alter,微信公众号:Alter聊IT(ID:spnews),人人都是产品经理专栏作家,互联网观察者。专注于移动互联网、智能硬件、电子商务等科技领域。独立的自媒体人,走在创业的路上。

本文原创发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议

起点课堂会员权益

起点课堂会员权益

虚拟化身从最初的展现个性化到现在越来越注重用户体验了,社交产品形态的演变在加快

现在卖人设也可以赚钱,就是role person,也是一个可以突破的点。

不会感觉养了一个电子宠物吗,就是之前还有一个虚拟对象的应用。

虚拟人社交模式完美贴合元宇宙热潮,新型社交模式总是流行的。

时尚是个轮回 我现在又用气了好多年前QQ自带的头像 又普信又快乐