当代年轻人常犯的10个营销通病

为什么当代年轻人在广告方面常犯这10个通病?一篇文章带你探究究竟是哪10种通病。当然,这篇文章也推荐给从事营销工作的工作者们提供建议和方法。

偶然刷到程前朋友圈,看到足力健老人鞋创始人张京康与女儿张亚丽的开会视频,发现了张亚丽团队对于品牌的认知存在一些偏见。

比如:

- 她们对于内容的过分迷信,以为好内容就是好广告,以为好广告就是好品牌,这其实是几码子不同的事;

- 她们对于新鲜词汇的过度追捧,比如“情绪营销”这个词很热,但它一点也不新鲜,更不是营销的底层逻辑;

- 她们对于“破圈”的强词夺理,破圈很难,四两拨千斤更是难上加难,试图通过内容破圈,是极度不现实的。

足力健,是老人鞋的品类老大,率先提出了“老人鞋”的品类概念,进而成为这个领域的开荒者。

以前主打“专业老人鞋,认准足力健”,客群对象是老年人,所以传播媒介是在各大卫视电视广告,告知消费者的是产品的功能性卖点。此次品牌升级为“送长辈,足力健”,是场景的改变,按张京康的解释是“老人礼”的概念,拦截的是给老人送礼的场景。

实际上,对于足力健现品牌的传播来说,聚焦“送礼场景”,打造“送礼话题”,才是目标战略;而足力健公主张亚丽却聚焦旅游场景,主打“舒服”概念,这完全是偏离的,和品牌战略是背道而驰的。

这种错误,让我想起了自己年轻时也曾经陷入过各种“自嗨”,更联想到了很多年轻人对于品牌和营销的误读,总结了一些比较显著的问题,仅供参考:

一、不懂广告基本原理

时代变了,变得更快和更乱了,这是大众都认可的观点。但人性变了吗?人性似乎没有变,仍然是趋利避害、喜新厌旧、好逸恶劳。

所以传播方式要变吗?所有的传播费用都投放在抖音上吗?都通过内容逻辑来投放吗?这很容易陷入路径依赖,成为某个平台的渠道商,而不是品牌。

过去媒介一家独大的时候,脑白金都用洗脑广告了,现在媒介多样化&信息碎片化的格局下,洗脑广告不应该更加被推崇吗?因为洗脑广告更讲究效率和效果。

那为什么年轻人还是反感洗脑广告?在我看来,反感洗脑广告的年轻人,还是没有搞懂传播机制的,至少还不知道什么是“巴甫洛夫实验”。

二、缺乏企业发展观

年轻人喜欢举大品牌的例子来反推自己的企业,却总是忽略一个最显著的问题:企业历史不同。如今的大品牌已经过了创业期,比如耐克、苹果、可口可乐等,它们打下了江山,到了守业期甚至垄断期,所以做些情绪化的营销没有错——品牌已经成为大树了,讲点价值观更招人喜欢。

可是绝大部分中国企业,都只有几年或几十年的历史,在我看来依然属于草创期。所以,年轻人动不动拿大品牌的“今日案例”当说法,显然是不恰当的。耐克的logo现在只有一个对钩,可是前几代的logo可都带着大大的“NIKE”符号呢。

正确的做法是看大品牌的企业历史,学习它们的「关键动作」,比如可口可乐就是卖功能性和保健性成长起来的,和汇仁肾宝一个套路,后来还是“二战军需用品”,也走过toG的路径。

这样说,我们是不是可以理解某些发展中公司所谓的“土low”营销方式?因为没到那个阶段呢。

三、容易被营销新词忽悠

这两年营销圈流行“情绪营销”和“松弛感”的新词,年轻人一看被击中了,觉得“对啊,情绪营销才是当代品牌主旋律啊”,实际上“对毛线啊对,大错特错”。

广告的本质就是重复,就是走街串巷的叫卖,引起你的注意;就是每天都说一样的话,一样的话说个几十年,这样你才会有信任啊。真正的消费信任不是来自于“变化”,而是来自于“不变”。只有不变的配方,才有放心的购买,这就是椰树椰汁的逻辑,也是它为什么活下来的本质原因。

而大多数企业所推崇的“变化”,都是投机主义。“情绪营销”不是本质,因为没有情绪的营销也可以成功,营销要的是建立长期顾客的路径,也就是“顾客从哪里来”的问题思考,而不是什么品牌故事,产品宣传片,文案情绪等等。这些只是细节,细节而已。

营销的关键就是解决“顾客从哪里来”的问题,一靠渠道,销售的拓宽能力;二靠品牌,品牌的吸引法则;三靠广告,不断的重复投放。这些才是营销的本质。

四、没有过实操经验

现在品牌部最大的问题是坐在办公室里想创意,一年到头也去不了一次销售现场或是生产现场。这就导致了品牌人员对于产品没有深刻的认知,不知道消费群体是谁,怎么打动他们。

营销人员虽然是幕后的销售,但营销人员为了懂市场、懂消费者、懂产品,必须亲临一线,真听真看真感受,才会获得真知。

而大多数品牌营销人员,只是通过看别人的案例以及书面理论来找结合点,在不了解市场的前提下做不出好方案,在不懂经营的前提下也给不出好创意。因为没有依据,也没有支撑。

五、搞不清基本原理

品牌是产品的牌子,是一种符号,区分我的产品与你的产品的符号。品牌包含产品的价值,想起某个品牌你会不自觉地联想到它的产品特性,具有识别价值。但归根到底,品牌是做区分,是价值的浓缩,是一种结果。

而广告是一种手段,是一个过程。广告就是面向大众的广而告之,传递品牌价值、产品价值、消费认知等,广告的目的是提示消费、释放信号,最后转销售。它是一个过程。

因为品牌主要做区分,所以就要有符号,有形象,有一系列品牌活动,是为了让品牌符号具有价值,便于消费认知。

而广告是向公众告知信息、传递信息,所以它需要效率和创意。但如今信息碎片化的时代,广告想要效率,必须要重复,不停重复,让消费者产生心智上的印记,否则广告无效。

六、过度迷信热点爆点

爆点真是可遇而不可求的,并没有什么万能公式。市面上很多广告公司提出的爆款逻辑,其实都无法打造爆款。因为打造爆款至少需要两个要素,一是“启动量”,启动期的投放预算不足,你再好的创意也出不了圈;二是“公媒体”,具有粉丝量级的公媒体是爆款所要撬动的必备资源。

那些所谓的爆点,大多数时候都是广告公司包装好的案例,为了展示自己实力的软广告,最终获取目标客户的。很多广告公司都没给自己公司投过广告,根本就没有打广告的实操经验,看似在广告一线,但离真正的营销还差一堵绕不过的城墙。

所以年轻人不能迷信爆点,而是要不断磨练手艺。比如写好一篇软文,做一张突出的海报,通过大量实操理解传播理论,达到知行合一。

七、对人性研究少之又少

感觉很重要,虽然这么说。有些人就是手感好,一上来就能切中消费者的需求,做出很棒的营销创意。当时也有一大部分年轻人只喜欢“我觉得”,只从自己感受出发,只认可自己的消费感受,而没有对于TA的深切关注和了解。

比如我们常常误以为别人不会为了几块钱而去下载一个软件,拼多多的崛起与抖音极速版的普及,以及很多线下推广的利益化活动。你可能不会为几块钱而下载一个APP,但还有很大一部分人会让你给他“拼一刀”“集个赞”“助力一下”,说明广大人民群众真的会为蝇头小利而促使和打动。背后是消费者的深入研究和人性的洞察啊,我花了十年才开始放下傲慢,真正愿意研究TA。

八、从来不主动深入学习

我曾经面试过一个设计师,他说他做了好多年的天猫酒水平台设计。我问他:世界8大烈酒有哪些?他一脸茫然,没想到我会问这个。我提示了一下,比如白酒啊什么的,不同的类别。他还是一脸茫然。

他做了那么多酒水设计,一定接触过威士忌、金酒、伏特加、白兰地、龙舌兰、清酒、朗姆酒、白酒各种类别,但是他为什么答不上来呢?因为他根本就没有深入学习过白酒的知识。只是工作,没有更深度知识的沉淀,这是很可惜的。

我认识一些广告圈的同龄人或年轻人,他们平时根本不学习,除了上班以外其他时间都不看书的,甚至连本职业的知识都没有丝毫积累。这是极度令人痛心的。

九、文艺病过于严重

拿人钱财,替人生财,这是我对于广告人职业道德的基本理解。但是,我发现广告公司里存在大量文艺混混,他们的逻辑是文艺逻辑、讲故事逻辑、表达自我的逻辑、艺术家的逻辑,而不是生意的逻辑。

广告片电影化,美其名曰“内容营销”,却没有几个人点赞,做这种创意简直就是谋财害命!海报设计艺术化,标榜自己的高级审美,却连基础信息都无法直接表达,这更是谋财害命。

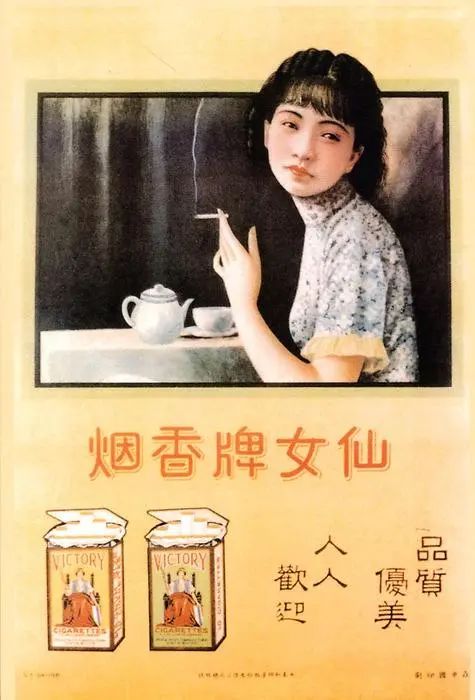

倒不是说艺术无法和广告融合(你看看最早期的上海滩月份牌广告,就是艺术与广告的完美融合),只是说过分艺术化,容易分不清主次。

当代艺术院校的年轻人很容易走入这种歧路,认为广告创意就是做艺术品,广告视频就是拍微电影,这种理念是对广告的亵渎与误读。

十、不信常识信奇迹

营销的常识就是4P,价格定生死,产品强购买,渠道拓市场,推广促传播。4P是基于企业营销战略的,战略是企业经营方向,4P是具体的执行系统。

但现在很多新消费品牌迅速走红,让很多年轻人产生了一种营销很简单的感觉。比如元气森林、蕉内、Lululemon的成功,绝非是单一产品逻辑,4P缺一不可。

但是人们总是喜欢把复杂问题简单化,更喜欢神话和奇迹,而忽视常识。其实,常识才是通往成功的最佳路径。

本文由人人都是产品经理作者【屈太浪】,微信公众号:【屈太浪】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

- 目前还没评论,等你发挥!

起点课堂会员权益

起点课堂会员权益