为什么杨笠被骂这么惨,还不断有品牌请她做代言?

从海澜之家到京东,杨笠的代言总能引发舆论的轩然大波。在争议与流量齐飞的时代,为何还有公司选择做代言?这篇文章,我们看看作者是如何从品牌角度进行解读。

这些天,杨笠代言京东的事件越来越火,舆情变得一发不可收拾。杨笠的代言争议可不是第一次,5年来杨笠的代言风波可以说此起彼伏,处于一种越被骂商单越多的状态。杨笠合作的品牌不完全统计如下:

2020年10月,杨笠为「男人的衣柜」海澜之家做了一场脱口秀直播。被网友威胁:不换掉杨笠,就一直下单一直退货。

2021年3月,英特尔,在微博发布了一张杨笠为主形象的海报,相关话题登上微博热搜第一。立方舆情通统计的数据:英特尔品牌好感度从平常的80%一度跌到22%。

2021年10月,英特尔的前车之鉴犹在眼前,奔驰步之后尘,其官方转发了一条以杨笠为主角的宣传短片,奔驰用户被网友嘲笑:“是一群普通且自信的人”。

时间到了2024年,京东再次官宣和杨笠的合作,由此引发了全网最大规模的讨伐,频频登上微博和抖音的热搜,以致京东最后道歉并取消合作。

好几个朋友问我,都五年了,为什么品牌都不长记性,接二连三地请杨笠做代言?更吊诡的是,从海澜之家到英特尔,从奔驰到京东,这些大品牌都是通常意义上的「男性品牌」,令人匪夷所思。

真的是那些大品牌的市场部糊了眼?还是品牌别有所图?所谓的「黑红也是红」,背后有没有更深层次的解释?这是一个很有意思的话题。今天就来聊一聊:

01 休眠者效应

二战期间,美国陆军成立了新闻及教育署,专门研究战争宣传与美军士气的问题。当时军方为了鼓动士兵们的爱国主义情怀和好战情绪,不惜重金拍摄了不少战争宣传电影。为了验证电影宣传的效果,军方聘请了耶鲁大学心理学教授霍夫兰,试图研究普通士兵在看了这类影片之后,态度能有怎样的改变。

但最初的研究结果令人失望:电影并没有增强士兵们为祖国而战的热情。因为士兵们都知道这是军方出资拍摄的,是宣传战争的传播工具。

然而9个星期后,霍夫兰再次调查士兵对战争的态度,惊讶地发现:看过电影的士兵竟然比没有看过电影的士兵,对战争的热情更高。他又接二连三做了类似的实验,得到了同样的结果。

随后他进一步做归因分析,发现士兵对信息来源(美国陆军部)比信息本身(电影内容)忘记地更快,在大脑内记住更多的是信息内容。

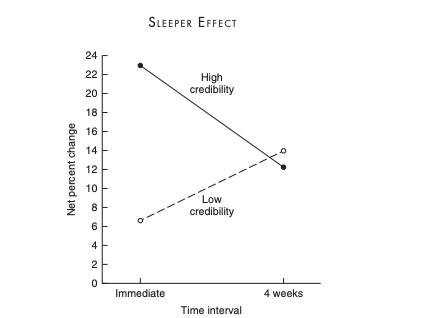

霍夫兰对这个现象起了一个生动的名字:休眠者效应(Sleeper Effect),也有译作是睡眠者效应。

他对休眠者效应提供了一种解释,也就是「线索分离假说」。

用白话说就是:人们通常记住说了什么,却忘记了是谁说的。

这能解释为什么这么多品牌愿意和杨笠的合作。

在经典的AIDA(注意-兴趣-欲望-行动)的链条中,传播前期的时候,杨笠的流量能给项目和品牌引流,而随着时间不断推移,会让受众对信源逐渐疏远,消费者对「杨笠们」的好恶评价开始休眠,而信息本身的作用开始“苏醒”。

休眠者效应的意义在于:区隔了用户对杨笠态度和对产品态度两个变量,为「杨笠们」的价值提供了发挥的空间。

02 品牌铤而走险

休眠者效应在广告营销上产生了巨大的影响,对很多商业现象也有很强的解释力。

如果你是在10年代工作过的营销老炮儿,或许会记得那样一个非常疯狂,也极为猥琐的时期。

当时,大众审丑形成了一股潮流,带来了泼天流量,各种秀下限的操作层出不穷。

记得2010年的时候,我被邀请参加一个名为《勇士OL》游戏的发布会。到了之后发现主办方竟然同时邀请了凤姐、空姐(苍井空)和芙蓉姐姐,三姐妹在当时是最有争议的网红,这一操作让主流媒体也纷纷报道,引发了巨大轰动。我搜了一下,这个游戏现在竟然还活着。

亲民正直如雷军,现在是商业IP的顶流,也曾经在2012年为了宣传自家的小米手机,在台上拥抱苍井空。这种行为要是放到舆论如此割裂的现在,不知道会不会被网民唾弃。

问题来了,哪些品牌适合用「杨笠们」开展营销活动?

从行业分类角度看有两类品牌:

1、一些需要理性购买、高客单价的产品,比如手机数码、家居房产等等,这些产品本身就更加偏重依赖理性的判断,需要综合产品参数、个人需求、使用场景、预算情况等等因素综合考量,而非由情感的喜好来主导。

2、另外,一些窄众类、发烧友的产品,比如网游、渔具等,这些品牌本身代表一部分人的价值观,也可以选择剑走偏锋博流量。

从品牌场景看,也有两类适合:

一是想迅速提高知名度的中小企业品牌;二是品牌企业的新产品发布或者某个营销活动的策划。

对能产生直接效果的市场campaign里,品牌形象不是第一考虑的因素,最重要的是能不能产生讨论、提升APP的日活、促进产品的交易。企业牺牲一些微弱的品牌好感,赢得流量和生意,短期内算起来是一笔划算的投资。

最后要说的是,产品如果是面对大众的,品牌最好要绝对地中庸,不偏不倚不越位。

03 近之则忧,远之则无效

借用问题名人开展营销的总原则是以不波及品牌产品形象为前提。基本做法是与品牌产生恰当的隔离,仅仅利用网络红人的高知名度开展营销。

休眠效应的理论一方面为企业借助丑闻明星进行营销提供了理论上的合理性,另一方面也为企业如何操作开拓了思路。

就我目前的观察看,有正负对冲、负负得正、或者保险丝的几个方法。

- 正负对冲:品牌如果在这段时间内,不断有其他正向的信息持续影响消费者的态度和决策。比如,产品开展大力度进行的促销宣传,可以作为新的正面信息,而冲淡营销传播中那些令人讨厌的成分,将消费者把关注的焦点转移到促销上。

- 负负得正:品牌传播中刻意提及负面形象的网络红人,但是却以批判或者中立的角度来使用高关注度。这是一种典型的蹭流量做法,适合不知名的小品牌或者是商业IP。

保险丝:只有保证适度的距离才能够一方面让问题明星的高关注度为品牌带来高频次曝光,另一方面又能避免低美誉度对品牌的伤害。一般情况下在问题明星与品牌之间找一个媒介是广告主偏好的一个方法,让媒介作为问题明星风险传导的保险丝。这样既能让品牌得到最大曝光,又能避免问题明星的低美誉度带来的品牌风险。

最后,在当下的网络环境里,价值观是一把利剑,而执剑人可以是所有人。任何人都可以手持利刃向品牌开刀,大部分情况下,品牌是绝对的弱者。

所以尽管我们崇尚出奇制胜,但「守正中庸」依然才是品牌保全自己的正道,用争议人物博眼球赚流量,不是长久之计。

作者:刀客,公众号:刀客doc

本文由 @刀客 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

起点课堂会员权益

起点课堂会员权益

产品经理在不同的职业阶段,需要侧重不同的方面,从基础技能、业务深度、专业领域到战略规划和管理能力。

产品经理在不同的职业阶段,需要侧重不同的方面,从基础技能、业务深度、专业领域到战略规划和管理能力。

所以杨笠代言到底谁破防了呢,怎么现在的一些人连话都不让人说了

这个想不明白 普通人都能知道的理论 他们营销会不懂? 三条理论除了第一条 都站不住脚

时代不一样,现在聪明的人不少,一旦品牌形象受损,得不偿失,没必要去找一个有争议的,最后两头都不讨好。