像医生一样做SaaS产品

在SaaS产品管理的世界里,产品经理常常需要面对复杂的客户需求和多变的市场环境。本文将通过类比医生的工作,深入探讨SaaS产品经理如何在有限的资源和条件下,像医生一样“有时去治愈,常常是帮助,总是去安慰”。

做SaaS产品就像做医生,这是我做三年SaaS产品经理的最大感受。

“To cure sometimes, to relieve often, to comfort always.”

翻译过来就是:“有时去治愈,常常是帮助,总是去安慰。”

这句话源自美国医生爱德华·利文斯顿·特鲁多(Edward Livingston Trudeau,1848-1915)的墓志铭。

具体来说就是:

- “有时去治愈” :主要表达了医学的局限性。医生并不能治愈所有疾病,有些疾病即使经过治疗也无法完全康复。因此,“治愈”是一个偶然的结果,需要丰富的科学知识和实践积累,但并非医生工作的常态;

- “常常是帮助” :医生的主要任务是通过问诊、查体、药物、手术等方式帮助患者缓解病情。这种帮助包括对患者身体和心理的支持,使患者能够更好地面对疾病;

- “总是去安慰” :安慰是医生工作中不可或缺的一部分。医生不仅需要关注患者的生理健康,还要关心患者的心理状态,通过语言和行动给予患者温暖和支持,帮助他们建立信心,减轻病痛带来的心理负担。

第一次听到这句话,是几年前在一个职场类综艺节目中,陶勇医生所分享。当时,作为一名旁观者,对他的经历产生了些许感慨,以及感受到了一名医生的无奈,却不像如今这般地感同身受。

时隔多年,它就像一个回旋镖,回旋到了自己。

为什么这么说?

理想一天 VS 现实一天

做SaaS产品经理前,期望专注于解决“大问题”,期望专注于产品经理的本职工作不被打扰,期望解决所有客户的问题。

理想一天的工作状态是:

- 09:50:到公司,洗个杯子,泡杯茶或咖啡;

- 10:05:打开电脑,清晰罗列今天的关键事项;

- 10:10:开始设计产品原型,一直无人打扰至午饭;

- 12:00:跟小伙伴一起去楼下商场,吃个便餐;

- 12:40:饭后跟小伙伴在公司附近的公园溜达一圈;

- 13:10:回到工位午睡;

- 13:55:醒来后,洗把脸继续开始工作,顺便更换一杯茶;

- 14:05:基于原型写需求文档,一直无打扰至晚饭前;

- 18:00:定个外卖,吃完饭后,自行楼下溜达20分钟,呼吸下新鲜空气,顺便听一听喜欢的播客;

- 19:00:回到工位,把剩余文档写完;

- 20:15:关机,洗刷茶杯回家。

真实一天的工作状态是:

- 09:50:到公司,没时间洗杯子

- 10:00:第一个会议:跟客户A开会沟通疑难问题的解决方案或二开定制需求;

- 11:00:会议结束,跟客户沟通不顺畅,因双方对需求的理解差异以及期望值的差异(甚至被客户质疑专业性),紧急整理新的解决方案;

- 11:05:抽空洗个杯子,泡杯茶,打开钉钉后,4-5个人在找你。或问产品逻辑,或问需求排期,或问昨天说的二开需求的方案反馈等;

- 11:30:回复完所有用户的信息后,终于有个片刻,可以重新梳理会议内容

- 12:00:午饭时间

- 13:00:午饭回来,看10分钟腾讯体育新闻

- 13:30:醒来,继续梳理上午客户A的解决方案;

- 14:00:跟另一个客户B约定的会议时间到,又是一个新客户的疑难问题;

- 15:30:经过1个多小时沟通,无法有效排期,产生新待确认的事项,必须下班前给客户一个最终反馈;

- 16:00:客成找你沟通一个客户马上续费,却卡在了某些需求上,看是否可排期;

- 16:10:跟客成沟通完毕,群里消息有研发同学在@你,研发中的项目,有个规则描述不清楚,需要补充;

- 16:30:确认完规则后,插空继续梳理客户A的解决方案。遇到卡点,只能留作待办,预约研发同学时间,届时一起沟通下技术实现方案与工作量;

- 17:00:客服发过来一个问题链接,问你是否可排期解决?研发同学无法决策

- 17:15:确认完问题后,回复客服按新需求提至需求池,后续排期优化;

- 18:00:终于梳理完了客户A的解决方案,让客成预约客户明天二次确认的时间;

- 18:30:晚餐。同时,收到了客户C的会议邀约,明天下午10:00沟通需求,实施阶段卡住了,可能影响尾款回收;

- 19:00:开始梳理客户B的疑难问题;

- 20:00:梳理完了,同步客成解决方案,让其转述给客户B;

- 20:30:下班时间到了,今天计划要做的调研、原型、方案,依然是待办状态,默默把它们挪到明天;

这就是真实的SaaS产品经理常态化的一天,跟客户沟通需求和解决方案是“主要工作”,而画原型、写文档是“附带工作”。

如果用一个“严谨点”的数字化表达:“主要工作”可能占据60%以上时间精力,“附带工作”占30%,而其他工作(如项目管理/需求管理等)占剩余的10%。

每天马不停蹄,却非如沐春风。

像个医生一样做SaaS产品

当面对客户问题时,“有时去治愈”是常态,“常常是帮助”也是常态,“总是去安慰”更是常态。

- “有时去治愈” :SaaS产品是标准化产品,注定了解决方案的局限性。比如客户问题有现成解决方案或排期时,对产品经理与客户是最理想的状态,而它却只是“有时”而已;

- “常常是帮助”:SaaS产品经理的主要任务是通过对客户业务、场景、需求、问题的沟通,用各种方式方法解决客户问题。这种帮助不局限于产品功能迭代或系统层解决方案,而是包含对客户的规则的重新制定、管理理念调整的建议等;

- “总是去安慰”:对客户的安慰是不可或缺的工作,却也是作为产品经理(尤其是像我这种不善于说“软话”和拒绝的人)最难的部分。客户对你的期待是问题的解决方案,TA付费的目的也是你能解决问题,而不是获得安慰。

举个例子。

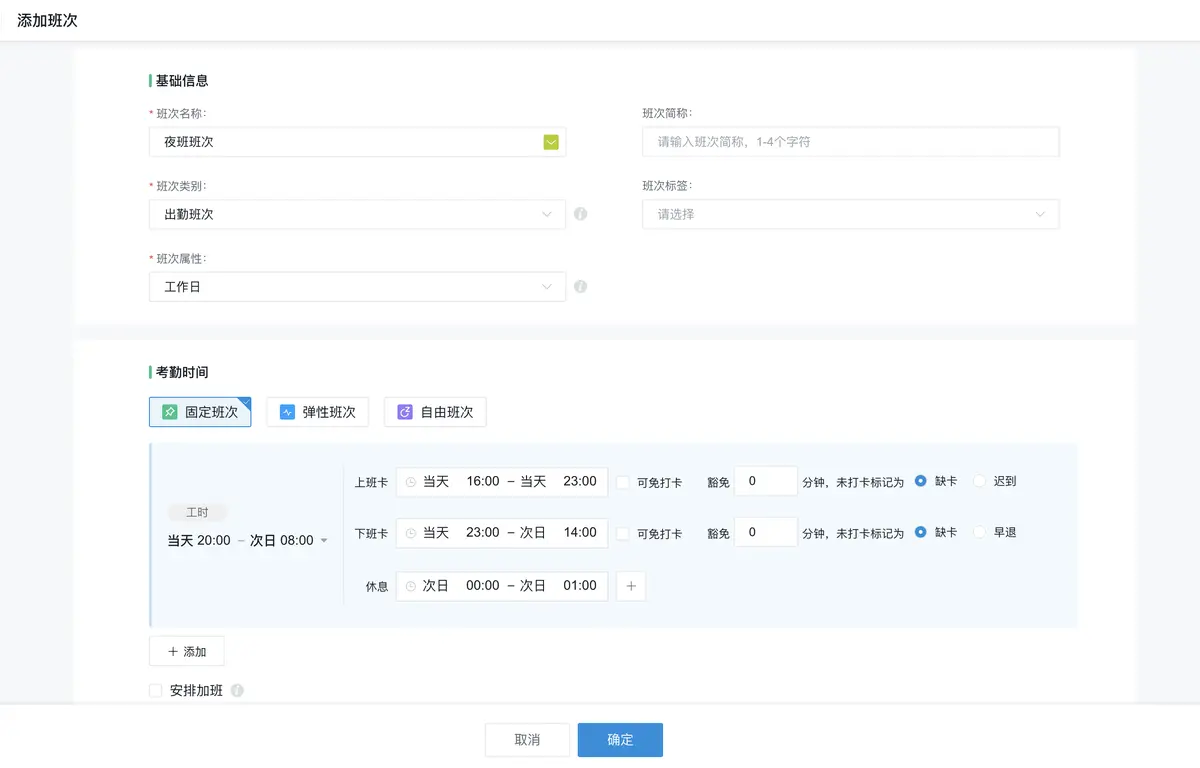

客户A是制造业客户,因管理理念原因,他们一线员工遇到夜班跨不同日期类型时,必须将工时分别进行核算,不能全部归属于夜班当天。

- 比如周五夜班20:00-次日08:00,则20:00-次日00:00属于工作日工时(1倍工资),次日00:00-次日08:00属于周六公休日加班工时(2倍工资)

- 同理,周日夜班20:00-次日08:00,则20:00-次日00:00属于周日公休日加班工时(2倍工资),而次日00:00-次日08:00属于周一的工作工时(1倍工资)。

客户当时找到我时,已被此问题困扰两月有余,在公司内部一直承担了巨大的压力——主张采购的SaaS系统,却不能解决问题,导致一直没有使用系统。

之所以被困住这么长时间,原因在于现有标准化产品,无法自动进行工时分拆(比如周五夜班工时完全归属于周五的工作时长),而内部实施同学跟产品经理反馈时,因需求属于个性需求,实现成本高(3-5人团队投入1个月以上),故无法有效排期。

直到“实在没办法”,才预约了一次会议,期望探寻对应解决方案。

如果要彻底“治愈”它,必须通过功能迭代的高成本方式,而考虑到机会成本和需求通用性,如果客户不愿意二次付费,几乎无法排期解决;

客户接受了选择了“寻求帮助”——只要能解决问题,哪怕是手工操作也愿意接受。

最终提供了“帮助”型的解决方案:把一个夜班拆分为两个不同班次,虽增加了排班工作量和复杂度,却也可解决问题。

具体来说:

- 如果是工作日(周五)跨休息日(周六),则周五安排20:00-次日00:00的出勤班次(计为工作时长,1倍工资),周六安排00:00-次日08:00加班班次(计为加班时长,2倍工资),其中周五的下班跟周六的上班免打卡,保证员工只需打卡2次即可;

- 如果是休息日(周日)跨工作日(周一),则周日安排20:00-次日00:00的加班班次(计为加班时长,2倍工资),周一安排00:00-次日08:00出勤班次(计为工作时长,1倍工资);

- 同理,如果是工作日遇到节假日,或节假日遇到工作日/公休日,逻辑一致。

解决方案虽不完美,却也是解决方案,比“总是去安慰”的接受度好一点。

缓和医疗 VS 客户成功

现代医疗的发展趋势是高度专业化和精细化,每个医生对自己岗位范围内的病痛负责。比如外科医生负责外科相关,肿瘤医生负责治疗肿瘤等。

当医生对重大疾病(尤其是肿瘤、癌症等)无能为力时,对病人及其家属是乏力的、无奈的,他们既回天乏术,又需快速进入下一个病患的治疗时,是没有时间精力来解决病人和家属的问题的。

比如面对死亡的恐慌、无助,以及面对病痛的苦痛等复杂情绪,进而让病人和家属一并陷入绝境。

医疗缓和的出现,有效解决了这个问题。

什么是缓和医疗?

百度百科的定义是:

缓和医疗是临床医学新发展的一个分支,是为无法耐受高强度治疗的患者解决身体、心理、社会、灵性等层面的痛苦,追求临终的安详与尊严.

它既不让末期病人等死,也不建议他们在追求“治愈”和“好转”的虚假希望中苦苦挣扎,更不期望他们假“安乐死”之名自杀,而是要在最小伤害和最大尊重的前提下让他们的最后时日尽量舒适、宁静和有尊严。

简单来说,它有三个重要的原则:

- 重视生命并承认死亡是一种正常过程;

- 既不加速,也不延后死亡;

- 提供解除临终痛苦和不适的办法。

比如在面对无法救治的重大疾病时,“如何跟病人同步病情”、“家人如何面对并处理重疾病人的心理与身体情况”、“是否治疗,还是回家,谁能给出专业意见”等。

主治医生遵循“术业有专攻而有心却无力”的状态,无法有效提出“解决方案”,只能病人与家属自行解决,可大多数人都是第一次做病人或病人家属,谁可以帮他们呢?

这就是缓和医疗医生的必要性,它有效解决了高度精细化分工下的医疗体系所带来的“弊端”,让医生专注于“有时去治愈”,而把“常常去帮助”和“总是去安慰”交给更专业的医疗人员完成。

这个过程像极了SaaS产品经理在面对退费客户时的样子。

一方面重视客户并承认客户流失是正常过程,一方面又期望提供解决方案,挽留客户。当回天乏力时,最多只能帮助客户保留或转移关键数据,希望“下次再见”。

SaaS产品体系中,实际是有专门的“缓和医疗”体系的(即客户成功)。即当客户签约后,每家客户都分配一名单独的客户成功顾问,负责客户所有的日常问题的解答与处理,让客户更好使用系统提效。

可每位客户成功同时负责数十家(甚至上百家)客户,同时对其专业能力(尤其是沟通能力、问题解决能力等)的要求,导致服务质量参差不齐。

结果只能倒逼SaaS产品经理,必须同时具备“缓和医疗”和“医生”的职责。

当客户成功无法给客户提供“帮助”和“安慰”时,将对应问题转移至让SaaS产品经理。

先探寻“治愈”的可能性(即寻求功能排期,或付费定制开发),无果;

再寻求“帮助”(即无法排期,是否可提供别的解决方案),直至产品经理都没办法,则由Ta对客户进行最后的“安慰”,就像医生对病人宣布“死亡”一样。

你还能怎样?

面对问题,解决问题,这是产品经理的天命。

具体来说:

第一,重新定义解决方案。

产品经理的本质是解决方案提供者,而对解决方案的定义,决定了你对问题的解决率。

一般情况下的解决方案,我们会定义为:通过系统功能迭代,有效解决客户问题的方案,这是狭义的,也是理想的状态;

更广义、更现实的解决方案的定义是:一切有效解决客户问题的方式方法,都是解决方案。包括但不限于:

- 通过系统标准化功能迭代解决;

- 通过自研或付费定制插件解决;

- 通过建议客户优化业务流程、调整业务规则解决;

- 通过安排专人(客户实习生或SaaS企业客服人员)手工处理(尤其是低频/小批量操作);

- 通过与客户充分沟通后,清晰且真实表达困难、问题等,并对客户情绪完成安抚进行解决;

- 等等。

第二,面对现实,接受现实。

产品经理(尤其是SaaS产品经理)的主要工作,从来不是画原型、写需求文档、上线功能等,而是解决客户问题。

每天无人“打扰”,沉浸式地专注于自身“工作范围”内的工作,在现实世界中几乎不存在,从心底接受现实,才能更好的应对现实。

第三,寻求系统性解决方案。

每天陷入日常繁琐的工作状态,疲于应对,一定无法有效解决大多数客户的问题,而解决方案就是探索结构性的系统性方案。

尤其是个性化的需求、复杂的产品规则、不确定的制度等,总让你应接不暇,而其中关键就在于寻求个性化需求的系统性解决方案。

比如开始建设PaaS平台或AI写代码+插件平台或低代码配置平台等。

专栏作家

邢小作,微信公众号:产品方法论集散地,人人都是产品经理专栏作家。一枚在线教育的产品,关注互联网教育,喜欢研究用户心理。

本文原创发布于人人都是产品经理。未经许可,禁止转载。

题图来自 Unsplash,基于CC0协议

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务。

起点课堂会员权益

起点课堂会员权益

其实进入职场之后,我觉得这句话大家可以参考一下:一切有效解决客户问题的方式方法,都是解决方案。只要客户满意怎样都是好办法。

对,只是我们可能总习惯性(或潜意识)会觉得完美解决方案才是解决方案,或必须是功能迭代(即有真实投入)的解决方案,才是解决方案。反之,如果只是通过现有的产品或流程优化等解决了用户问题,则不是解决方案