什么是用户需求?

用户需求是产品设计的基础,也是产品经理日常工作的核心。但就这个基础和日常的工作,都还有一部分产品做起来不是那么得心应手,这篇文章,我们来说下这个问题。

用户和需求是产品经理工作的圆心。产品开发的起点可能是向竞品系统化对标后的结论,或者是用户某次真心的吐槽,抑或是决策者的灵光一现;总之,它是模糊的、非具象的,产品经理要把模糊的概念变成清晰可执行的开发任务,必须倾听用户的声音,在用户习惯中发现需求,然后将一系列解决方案的集合转化为产品功能,形成产品原型。

那到底什么是用户需求?如何在用户调研中挖掘需求?

01 在用户叙述中截取经典时刻

用户调研不是直率的询问“你是需求是什么?”,用户给不出超越他认知的解决方案,就好比汽车发明之前,行人对交通工具的需求是一辆便宜又快捷的马车,而产品的设计者必定是领域内的专家,要提供的是汽车!

用户比任何人都熟悉自己的生活,他们不仅会讲述存在什么问题,还会给出原生的解决方案。

用户调研过程中,产品经理要认真倾听,而非记录后果断执行,不能把用户叙述作为反对不同声音的挡箭牌。介绍一个从用户叙述中挖掘需求的方法,截取“经典时刻”。在用户滔滔不绝的讲述中,截取一个场景片段,即用户进入目标场景后的行为和事后感受,简称CBF(Condition-Behavier-Feel,场景-行为-感受)。

- 场景是用户行为的背景,进入场景会触发用户需求和行为,好的产品一定位于用户被触发后的第一联想位

- 行为是用户被触发后的行动表现,简单说,就是用户做了什么

- 感受是行动后的心理情绪,如果行为满足需要,用户会体验到满意和高兴,反之,会引发负面情绪,这就是痛点,也是产品成功的绝佳机会

举个例子:当我加班后走出办公楼,在路边等了10分钟却没发现出租车,我感觉又累又焦虑。在这个经典时刻中,用户需求的是尽快打到车,此时,线上打车平台可以舒缓用户的焦虑。

02 在经典时刻中挖掘用户需求

产品经理要考虑如何通过产品提升经典时刻后用户的情绪体验,或将用户为之兴奋的点转化为产品功能。用户的根本需求是情绪的正向提升,从焦虑到满意,从痛苦到快乐,从兴奋到持续兴奋。

在心理学中,对情绪类别的划分存在两种争论。

基本情绪理论认为人类情绪由几种有限的基本情绪独立组成,每种都对应不同的生理活动,其中最著名的当属1982年Ekman提出的6种基本情绪:高兴、愤怒、 恐惧、 悲伤、 惊讶、 厌恶。

显然,人类所有情绪不可能简单的划分为这6种。

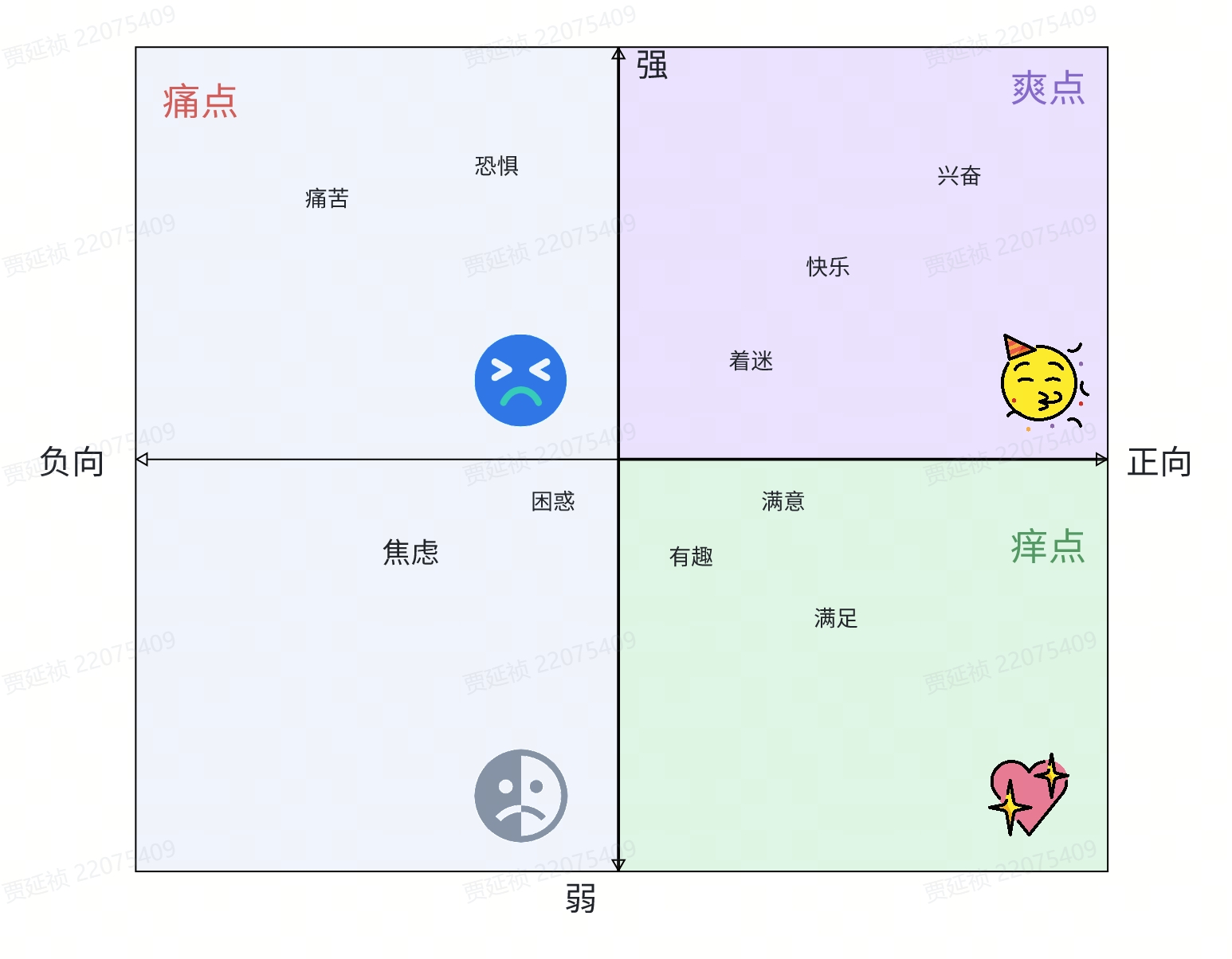

2017年,Coven提出人类基本情绪共25种,在此选择与产品设计强相关的10种。情绪维度理论认为人的情绪可以划分为不同维度,最典型的是效价和唤醒度二维,效价朝正负两个方向延伸,唤醒度可分为强弱,由此形成一个二维象限。

在此,将两种理论结合,即形成如下象限图,所有的情绪被分为了三类,对应用户场景中的三种需求:痛点、爽点和痒点。

痛点区域位于纵轴左边的第二、三象限。用户在经典时刻中付出行动却得到了负向的情感体验,很明显,用户并不满意已有的行动。感受到痛苦、恐惧的程度越强,越是刚需,帮助用户解决此类问题,就是雪中送炭,会创造最优的用户体验和粘性,这也是最小可行产品的核心价值点。

爽点位于第一象限。用户需求被即时满足后会体验到的兴奋和快乐,此时要着重分析用户进入经典时刻后做了什么,把这种行为转移到产品中。但是开发的优先级要低于痛点,这往往是产品精益迭代过程中的重点。

痒点位于第四象限,引发爽点的行为并非频繁出现。在产品设计中,这些功能是锦上添花,即使没有,用户也不会感受到不适,但是痒点的满足会让用户感受到有趣和满意。

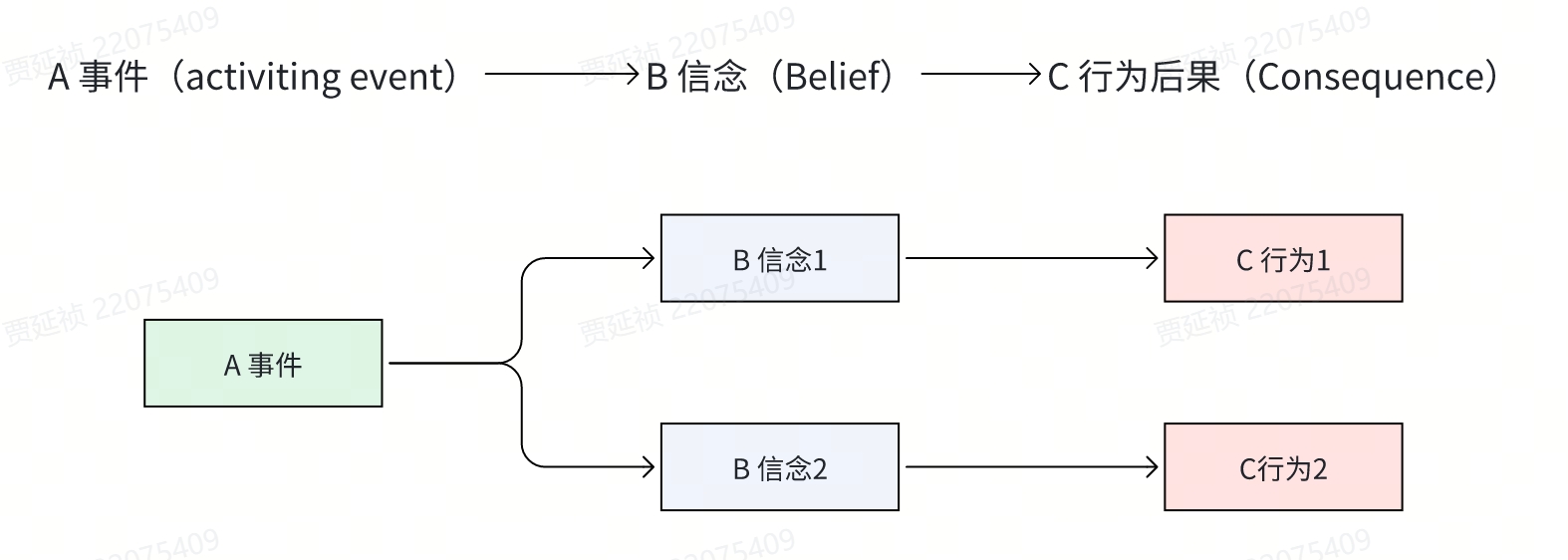

要注意的是,需求和用户角色是绑定的,同一事件并不会触发每个人相同的行为和情绪反应,美国心理学家阿尔伯特·艾利斯提出了著名的情绪ABC理论,对同一事件持不同的信念会引发不同的情绪反应,比如同样半杯水,有人因还有半杯而欣喜,有人却因只有半杯而沮丧。

在需求分析中用户的行为和情绪只是表层的外显反应,产品经理需要深入挖掘背后的用户信念,信念来自用户的社会角色、成长经历和当前心理状态等。

我们重点要关注的是社会角色,因为产品的用户角色往往和社会角色有重叠。按照先具体再抽象的步骤,先列出所有可能引发情绪反应的原因,再抽取共性,这些共性因素就是用户的真实需求。

03 用向善的产品创最优用户体验

受欢迎的产品一定能为用户提供情绪价值,这种体验深刻而难忘,带领用户沿着横轴向右出发。

用户终极的追求就是幸福,幸福是一种有意义的快乐。从这种意义上看,向善的产品一定能引导客户追求有意义的幸福。践踏法律和社会公序良俗的产品一定没有价值,暂且不论。

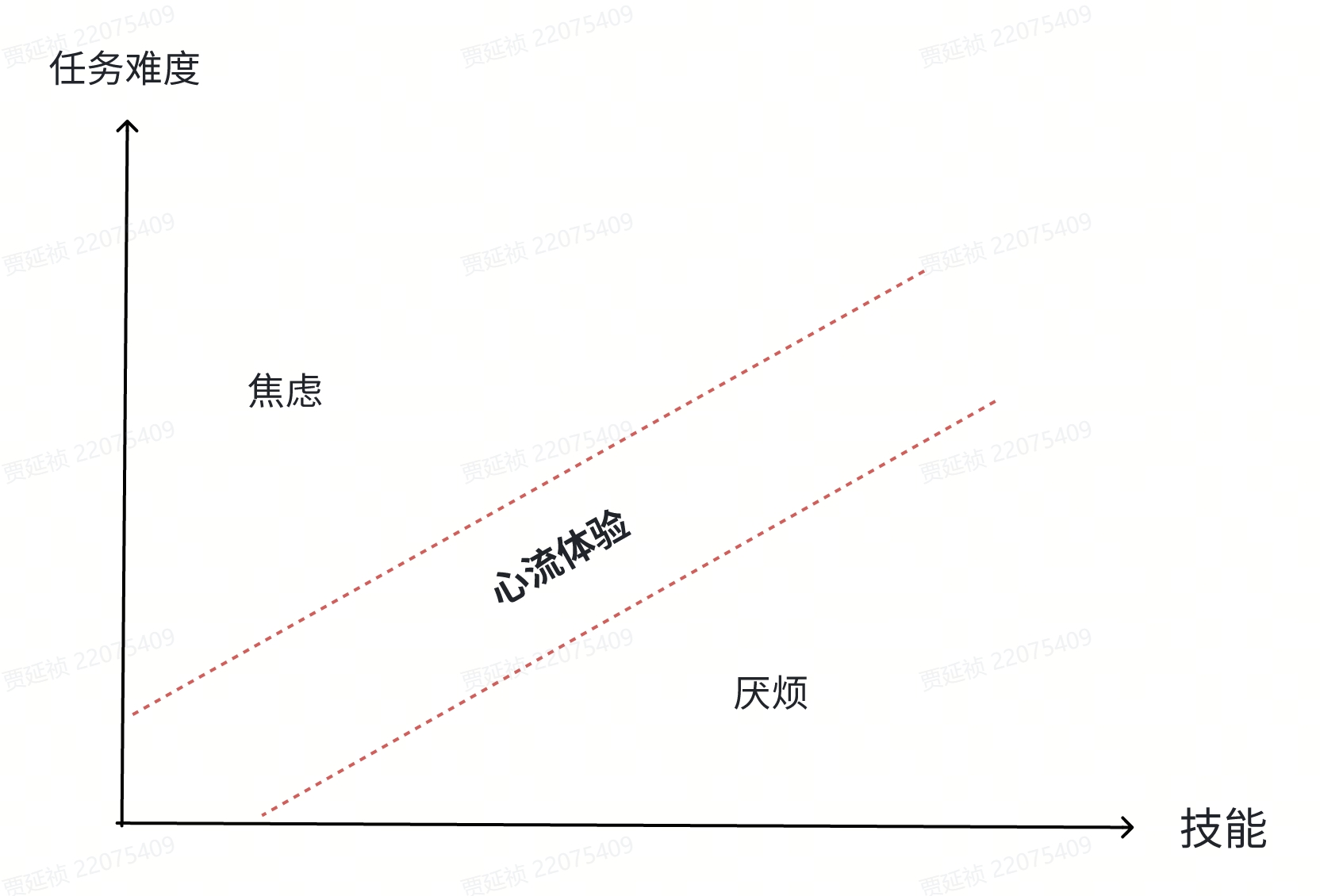

心理学中有一整套沉迷策略让用户“陷入”产品,如各种游戏,随着用户技能的提升,任务难度也逐步提高,引领用户进入一种心流体验。

积极心理学家米哈里·契克森米哈赖发明了一种评估主观体验的方法——“心理体验抽样法”,让被试戴上一个电子呼叫器,一周内,每天不定时发出8次信号,被试收到信号后写下一条当时真正做的事和内心感受,米哈伊共收到了10万条人生剪影,并总结出幸福的状态:

- 全神贯注:注意力高度集中在正在做的事情上,意识与行为完美地融为一体,行为好像不受控地自动发生

- 物我两忘:忘掉了自己身在何处,时间飞逝,整个心流过程犹如一瞬

- 驾轻就熟:能感受到每一个动作的精准反馈,身体自动执行下一个动作

米哈伊提出了进入心流状态的三个客观因素:

- 有清晰地目标

- 每个动作都有明确地反馈

- 技能与任务难度完美匹配,既不会因任务太难而感到焦虑,也不会因太简单而厌倦、乏味

游戏类产品最会运用心流状态的启动条件,用户努力通过闯关目标时,每次点击都会触发精彩地动效,随着用户对玩法更加熟悉,难度也会逐步增加,让玩家渐渐沉迷其中。但这很难说是一种有意义的快乐,没有价值的心流状态被称为垃圾福流,这不应该是产品地进化方向。

向善的产品一定是在满足用户需求的过程中,通过积极的心流状态创造最优的用户体验,从这个角度说,产品经理就是科技向善的践行者和倡导者。产品是改变世界的工具,产品经理就是工具的发明者。

本文由 @蒋言 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

- 目前还没评论,等你发挥!

起点课堂会员权益

起点课堂会员权益