你可以向 Apple Watch「请假」了?很荒谬,但也很真实

本文主要探讨了苹果手表watchOS 11加入的“请假”功能引发的关注和争议,指出现代科技普遍面临的一个问题是,如何在享受技术带来的便利的同时,不失去自我和生活的平衡。

你可以向你的手表「请假」了。

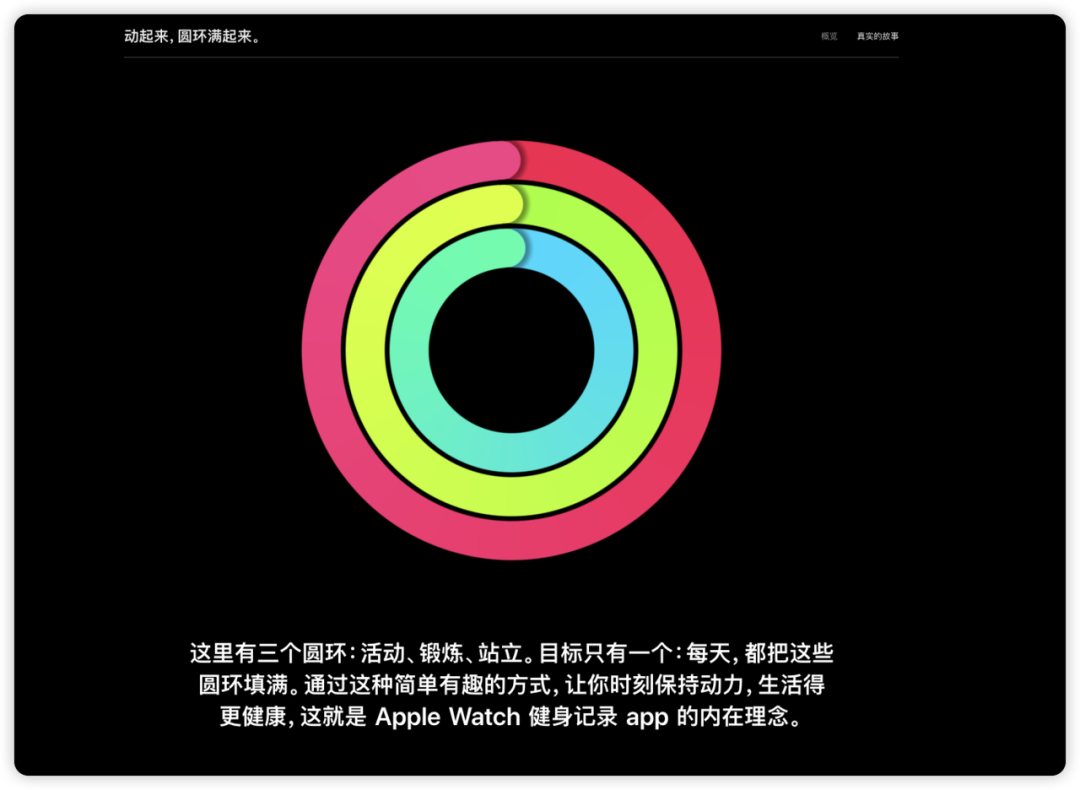

在最新发布 watchOS 11 中,苹果为健身记录圆环加入了更多自定义选项,其中就包括能够暂停圆环一天、一周乃至更长时间,而不会影响获得连续纪录奖章的新功能。

这很快成为好评度最高的 Apple Watch 新功能之一,而在这之前,国外论坛 Reddit 上几乎每几个月都会有要求苹果为 Apple Watch 加入训练圆环暂停功能的帖子,每个帖子都会有成百上千的用户参与讨论。

一个能向手表「请假」的功能,为什么会引起那么多关注?

一、把人变成数据,把运动变成指标,都是偷懒的设计

或许在没有使用 Apple Watch 健身习惯的人看来,这是一项非常奇怪的功能——上班请假很正常,戴表健身也要「请假」?

这就有点荒谬了。

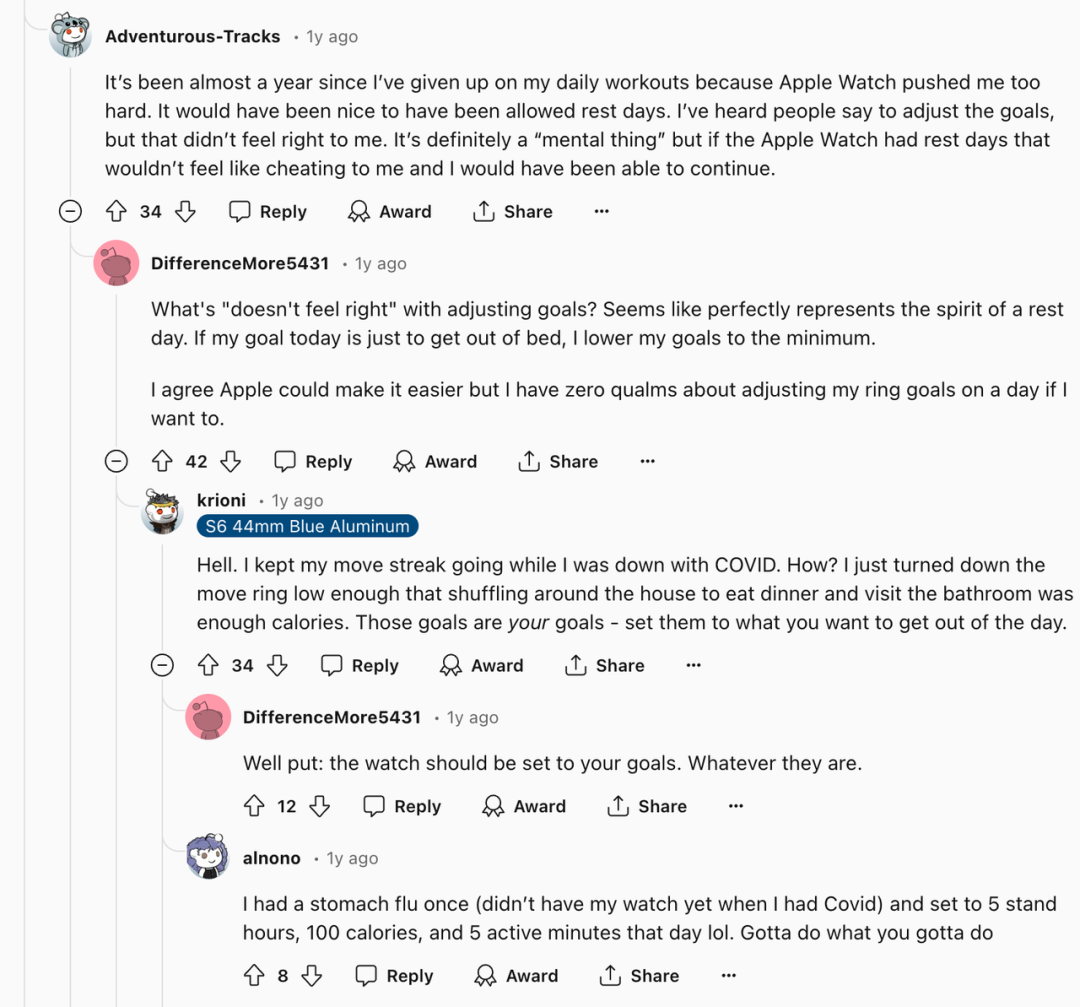

然而,对很多坚持健身打卡的人来说,「请假」功能却是一项非常实用的功能,因为对不少人而言,完成健康目标已经日渐变成了一种「心理压力」。Reddit 上有网友表示:

这绝对是一个『心理问题』,但如果苹果手表有休息日功能,我不会认为这是自欺欺人,我能坚持下去。

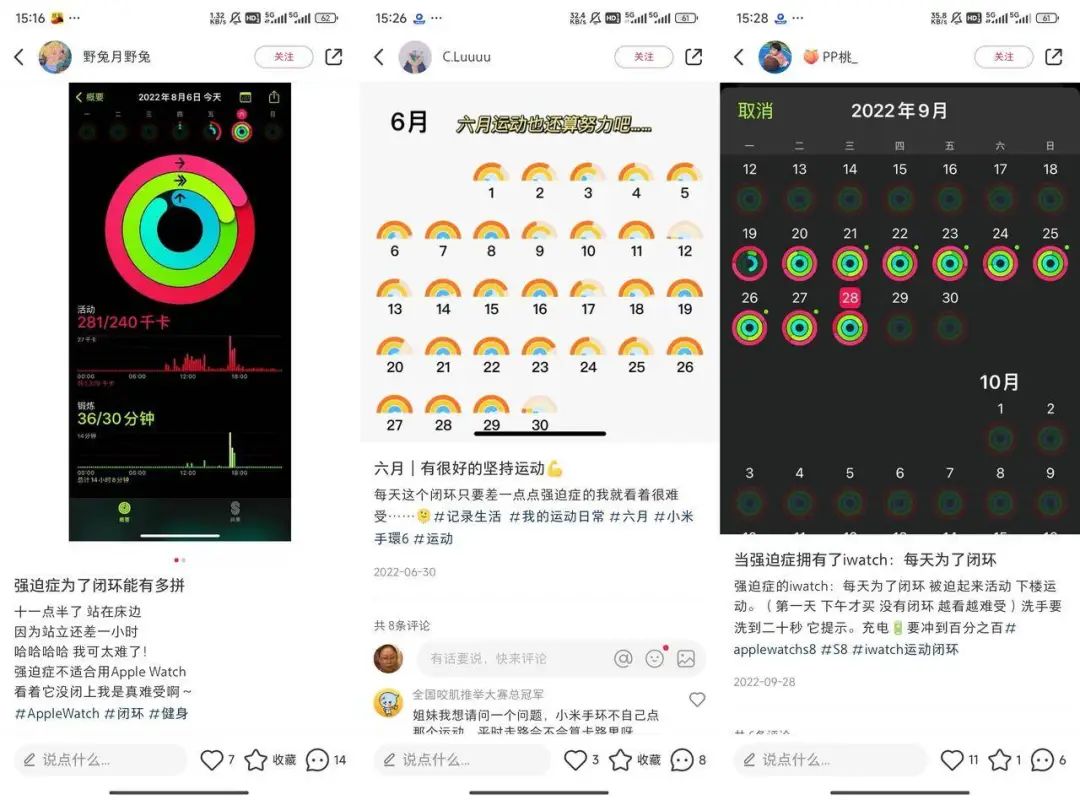

国内也有不少网友表示,为了完成健身目标已经得了一种「闭环强迫症」:

甚至还有用户表示,因为没有休息日功能,自己不得不放弃了 Apple Watch:

因为生病中断连胜,让我意识到,我只是为了我的强迫症闭上运动环,而不是为了我的健康。

关于这些困扰,著名心理学家爱德华·德西(Edward Deci)将其称为「过度合理化效应」(overjustification effect):

当外部激励被引入到本来由内在动机驱动的活动时,会降低人们对该活动的内在兴趣。

他曾做过这样一个实验——

首先将几名大学生分为两组,并要求参与者被拼装一个立方体拼图,记录参与者自愿花在拼图上的时间作为基线数据,代表他们的内在动机。

随后,参与者被分为两组:一组在完成拼图后获得了现金奖励;另一组则像此前一样完成拼图,但没有任何奖励。最后,所有参与者再次在没有任何外部干涉的情况下进行拼图任务,并被记录所用时间。

结果显示,得到现金奖励的参与者在第三阶段自愿花在拼图上的时间显著减少,表明当外部奖励取消后,他们的内在动机降低了。相反,没有获得奖金的参与者在第三阶段的表现与第一阶段相似,他们的内在动机没有显著变化。为我们展示出外部激励对内在动机的微妙影响作用。

事实上,人人都知道良好作息、运动的重要性,但实际问题在于,健身终归是一件难而正确的事情,对于大多数人而言,保持长期运动习惯并不是一件容易的事。

于是苹果引入了游戏化的设计机制,将原本抽象的运动量,转变为可视化的「圆环」,让原本枯燥的锻炼变成了一个游戏任务——合上三个圆环。

为了强化完成任务的激励效果,苹果设计了大量精美的「运动奖章」,用户还可以与家人朋友分享成就、互相竞争,就此形成相互提醒、共同进步的氛围。

然而,这种激励机制也存在一个问题:许多人在这一过程中,逐渐开始将运动的内在动力(健康和快乐),转变为追求圆环和徽章的外在奖励。这种转变使得锻炼从一种自发的、愉悦的活动,变成了一种完成目标或打卡不得不完成的任务。

而随着时间的推移,当圆环及徽章逐渐失去新鲜感,外部激励的效果逐渐减弱,反而会成为一种负担,用户自然而然就像德西实验中的学生一样,渐渐失去了热情。

而当苹果观察到问题之后,提供的解决思路却是:让人给系统「请假」——这看似是提供了一个非常人性化的选项,但实际上显然只是一种「偷懒」的行为。

因为在用户的运动目标已经被外部动机绑架的前提下,「请假」功能实际上只是在短暂回避系统的压力,归根结底仍然没有跳脱出被技术和机制绑架的困境。用户依然是被系统的奖励机制所驱动,而不是出于对健康和运动本身的热爱。

这毫无疑问是个难题,但也有很多厂商在尝试通过改变策略,让用户的关注点回归身体和运动本身。

例如 Fitbit、Garmin 等品牌推出了一个具有综合性的「准备分数」,通过整合前一晚的睡眠质量、睡眠时间、近期运动强度和频率等,帮助用户了解其身体恢复状况以及进行剧烈活动的准备程度,进而做出更明智的训练和恢复决策。

当准备分数较高时,建议用户进行高强度训练,因为这表明他们的身体恢复良好;而当分数较低时,则建议选择低强度活动或休息,以避免过度训练或受伤。

这种功能的目的是帮助用户优化其健康和健身计划,确保在适当的时候进行适当的活动,从而提高整体健康水平和运动表现。有用户表示:

如果不是因为 Apple Watch 有回复消息和使用 Siri 等功能,我还是会继续用我的 Fenix。

与苹果开放自定义圆环功能相比,这种做法把问题前置,用数据说话,让用户了解自己的情况,并作出自主的选择,显然是一种不错的解决方式。

此外,不久前获得苹果设计大奖的 Gentler Streak Fitness Tracker 也做的不错,它最大的特点在于使用一条绿色的通道,将体能水平与疲劳程度进行了直观的展现,路径上的三种色调分别代表了适合自己体能水平的运动强度,用圆点的位置表示当天运动量与体能状态的关系:

- 上方深色区域:锻炼用力过猛

- 中间:运动强度很合适

- 下方:你已经在躺平边缘

空心圆代表当天有训练,实心圆代表当天无训练之所以这样设计,据官方描述是因为人的体能水平并不是完全和训练呈正相关的关系。即使每天打卡,但如果运动强度不够,体能水平可能也不会成长,合理地安排身体的运动与休息节律,或许才是更好的选择。

所以,Gentler Streak 不仅没有运动打卡的概念,还有一个「今天休息」功能,提醒用户:休息还是运动,要根据自己的状态综合决定——跟着感觉走。

有用户表示,自己喜欢 Gentler Streak 的原因就在于它有休息日和「生病 / 受伤」选项。

事实上,Gentler Streak 广受好评的根源在于,它并不是一个强制督促运动的「打卡 App」,而是将自己设计成了一个身体状态的「晴雨表」。

通过直观的方式呈现出用户的身体状态,不仅能将运动的主动权交还给用户,还会让用户看到自己在运动中的成长,不失为一种激发人内在运动热情的良好尝试。

二、回归自然的日常,抵抗技术的越界

事实上,无论我们是否在意,技术系统与人的关系一直存在,甚至早已随着科技的发展与我们的生活融为一体。

美国技术哲学家 Albert Borgmann 在著作《技术的哲学》中把现实分为三种:自然现实、文化现实、技术现实。

自然现实就是我们看到的一些自然现象;文化现实通过语言、艺术、宗教、法律等形式构建了一个充满意义和价值的世界;而技术现实则通过工具、机器、基础设施和信息技术等手段改变了人类的生存条件和社会结构。

这三种现实共同作用,塑造了我们现代社会的面貌和人类的生活方式。

但在这其中的很多时候,技术成为我们「日常」的同时,也在逐渐夺走我们生活中自然的「日常」。

例如,城市通勤将本该细节丰富的路程简化为地图上的两个「点」,社交媒体虽然提高了信息交流的效率,却也在一定程度上取代了面对面的交流和深度阅读的兴趣……

这不仅仅是手表或打卡激励设计的问题,而是技术渗透到生活方方面面的结果。

另一个典型的例子,是最近即将上映的喜剧电影《逆行人生》。这部讲述外卖员生活的电影不仅风格讨喜,还有徐峥、贾冰这样的知名演员坐镇,还没上映就可以常常在短视频平台看到官方放出的一些搞笑或温馨的片段。

但很多网友却在看到后并不买账,认为这部电影很可能会成为一部套路俗套的煽情片,并没有直视外卖员的真实困境,有避重就轻的嫌疑。对于真实生活中的外卖员而言,除了生活上的困难,以算法为代表的技术系统出现了越界,企业过度追求效率,导致了外卖员被「困在系统里」的结果。

显然,技术系统只是达成结果的工具和手段而非目的,生而为人本身的体验才是最重要的。

爱丁堡大学哲学教授、人工智能伦理学家 Shanon Vallor 在其著作《技术与美德:通往值得向往的未来的哲学指南》中,将「把握技术」的能力称为「技术美德」,表示:

如何与技术,特别是那些仍在出现、尚未成为固定的、与人类环境无缝嵌入的技术一起美好地生活,是在深度科技化时代的人所要培养的特殊德行。

就像在运动打卡产品中,如何让产品从一个追求效率的指标,回归到实现健康生活的工具,探索用户追求奖章背后真正的需求,才是真正值得探究的命题。

你真的在意那个小奖章吗?更好的自己才是最好的奖赏。

本文由人人都是产品经理作者【爱范儿】,微信公众号:【爱范儿】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

- 目前还没评论,等你发挥!

起点课堂会员权益

起点课堂会员权益