“你觉得客户需要”是杀死TA的最后一根稻草

在产品研发和市场营销中,企业常常陷入一个误区:自以为了解客户的需求,却忽略了客户的真实声音。本文通过海尔“懒人洗衣机”的案例,深入探讨了如何精准洞察客户需求,避免“你觉得客户需要”的陷阱。

这个米老鼠洗衣机,大家眼熟吗?

相信最近热衷于在网上冲浪的朋友们,对这款形似米老鼠的“懒人洗衣机”并不陌生,甚至算是小小地参与了一下这个产品研发项目。

在海尔的周云杰总裁爆火出圈后,有网友在海尔的媒体账号下,喊话周总研发一款可同时并分区洗衣服、内衣、鞋子和袜子的 “懒人洗衣机”。基于此,2天后,海尔集团宣布“懒人洗衣机”即将上市。

这个看似偶然的“懒人”产品的诞生,实则折射出如何精准洞察客户需求,开发出真正契合市场产品的深层方法论。

现在很多企业宣称“以客户为中心”,但你觉得客户需要,客户就真的需要吗?

一、被误解的需求

1.有种需要叫“你觉得客户需要”

在产品研发中,“你觉得客户需要,但实际客户不需要”的现象并不少见。

索尼在推出一款音箱时,就曾遇到过这种情况。当时,索尼召集了七八个人组成无领导小组开展焦点访谈,专门针对产品颜色选择进行调研。一番激烈讨论后,小组一致认定消费者会更青睐黄色音箱。访谈结束时,组织者允许参与者免费带走一台音箱,可在黄色与黑色之间自由挑选。最终,结果令人大跌眼镜:所有人都选择了黑色音箱。

设想一下,如果索尼当时真的按照访谈结果,将黄色作为音箱的主打颜色进行产品开发,其销量大概率会受到严重影响。

企业在进行产品研发时,极易陷入“自我视角”的泥沼,习惯用内部逻辑去推导需求,却往往忽视了用户行为与表达之间的割裂。

2.还有种需要叫“客户觉得自己需要”

客户或许并不清楚自己真正需要什么。多数情况下,当我们询问客户想要什么时,得到的答案大概率是基于其现有认知整合而成的产品,而非真实需求。这个所谓的 “产品”,也许根本无法解决他们的实际问题。

就像在汽车诞生之前,如果去问客户的需求,他们大概率会回答想要一匹更快、更强壮的马。客户之所以提出这样的需求,是因为当时出行面临速度慢、运载能力有限等难题,而马是他们认知中解决出行问题的主要工具。受此认知局限,客户自然会提出对更好马匹的需求。但从本质上讲,客户真正渴望的是高效、便捷的出行方式。汽车的问世,彻底打破了客户原有的认知局限,满足了他们对高效出行的潜在需求,而这种需求是客户在汽车发明之前难以清晰表述出来的。

理解“客户自己设计的产品”背后的“需求”很重要,也很有必要。

二、从“你觉得客户需要”到“客户真的需要”

从早期对客户反馈故障的深入调研,到针对不同地区特色需求开发“洗地瓜洗衣机”等特色洗衣机,再到快速响应网友对“懒人洗衣机”的诉求,海尔始终围绕客户需求展开行动;五菱宏光创新性地推出敞篷车,精准捕捉到特定消费群体对个性化出行的追求……

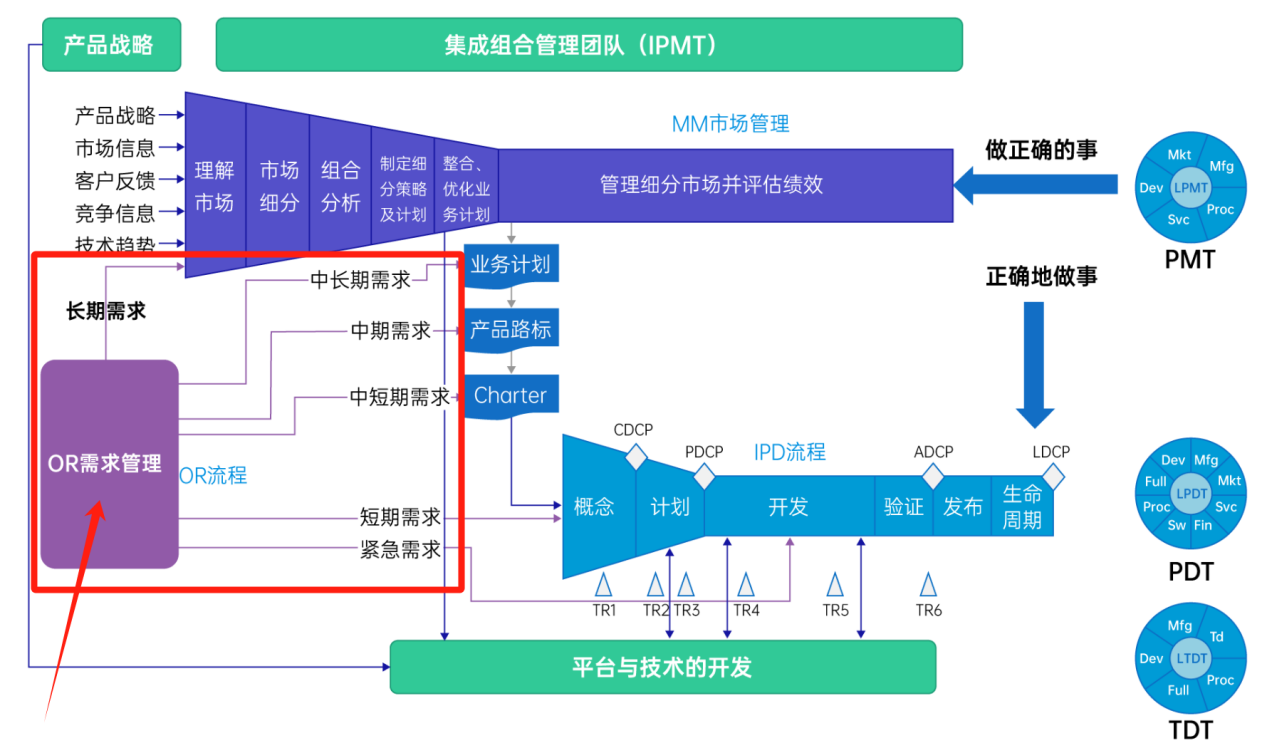

他们卖的不是产品,而是一种解决方案。海尔等企业能够对这些需求有如此高执行、强感应的响应力,也离不开IPD(集成产品开发)的助益。

在IPD的体系中,强调要“做正确的事”,就要关注“需求管理”这一关键环节。需求管理贯穿产品从构思到上线乃至后续优化的整个过程,决定着产品是否能精准契合市场需求,实现商业价值。

我们应该怎样才能做出客户真正需要的产品?

1.听真实的声音

心理学家卡尼曼提出,人类大脑存在两套系统:依赖经验快速反应的直觉系统和需刻意激活进行逻辑分析的理性系统。

在需求收集或识别的过程中,快速的直觉反应更容易造成判断偏差。

比如,需求方可能因某个市场已有的产品锚定自己的需求,而忽略真实场景。例如客户想要“像微信一样的社交功能”,最终产品交付的是一个“微信Plus”。但他们实际可能需要的是“熟人之间的轻量级互动”。

另外,需求方对需求的表述方式也会影响产品经理的认知。例如“希望减少50%的操作步骤”与“提升50%的效率”,虽然目标一致,但前者可能导向流程简化,后者可能引发对技术方案的重新思考。

甚至当用户说“害怕数据丢失”时,他的本质需求可能是“需要可靠的备份机制”,而非单纯的技术实现。

2.用工具穿透需求表象

了解了这些偏差后,我们可以用各类结构化的方法对抗直觉偏差。比如,通过“5Why 分析法”持续追问需求背后的动机:

客户说:“我需要一个更美观的界面。”

- Why 1:为什么美观重要? → 因为使用者觉得当前界面不专业。

- Why 2:不专业的具体表现是什么? → 配色混乱,操作按钮不明显。

- Why 3:配色混乱如何影响使用? → 导致使用时找不到关键功能。

- Why 4:找不到功能的后果是什么? → 降低使用效率,用户流失。

- Why 5:是否有其他方式提升效率? → 优化信息架构,而非仅调整视觉。

最终需求可能从“美观”转向“信息层级优化”。

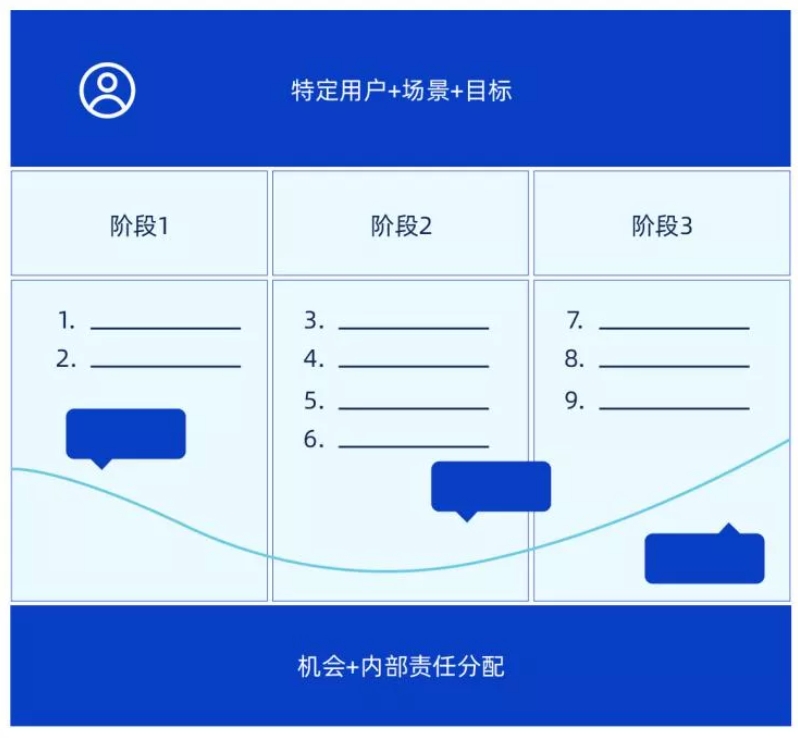

再比如,可以通过客户旅程地图,描述用户为了实现其目标而必须执行的阶段和行动步骤、用户在整个过程中的情绪变化、不爽的触点,或未满足的需求等,更清晰地还原需求发生的上下文:

- 用户在什么时间、地点使用这一功能/产品?

- 在某一阶段,除某动作还,还需要与哪些其他工具或服务配合?

- 用户这一阶段的想法、问题、情绪状态(如焦虑、兴奋、高涨、低落等)如何?

- ……

触达最本质的需求后,也不等于判断有效,更不意味着基于这些需求做出来的产品或提供的解决方案就能够得到用户/市场的认可。

因此,在需求澄清后,更需要验证基于这一需求提出的解决方案假设:

- 通过原型演示,让相关方直观感受产品的初步形态和功能实现方式;

- 通过最小可行性产品(MVP),快速验证核心需求是否成立;

- 通过A/B测试,对比不同方案的用户行为差异;

- 通过埋点分析,追踪用户实际使用路径,而非仅被动依赖用户的反馈。

3.打破“所见即所得”的思维局限

卡尼曼指出,我们容易相信,容易满足于已知的信息,而忽视未知的信息。所以在依据需求打造解决方案时,产品经理更要意识到自身视角的局限。

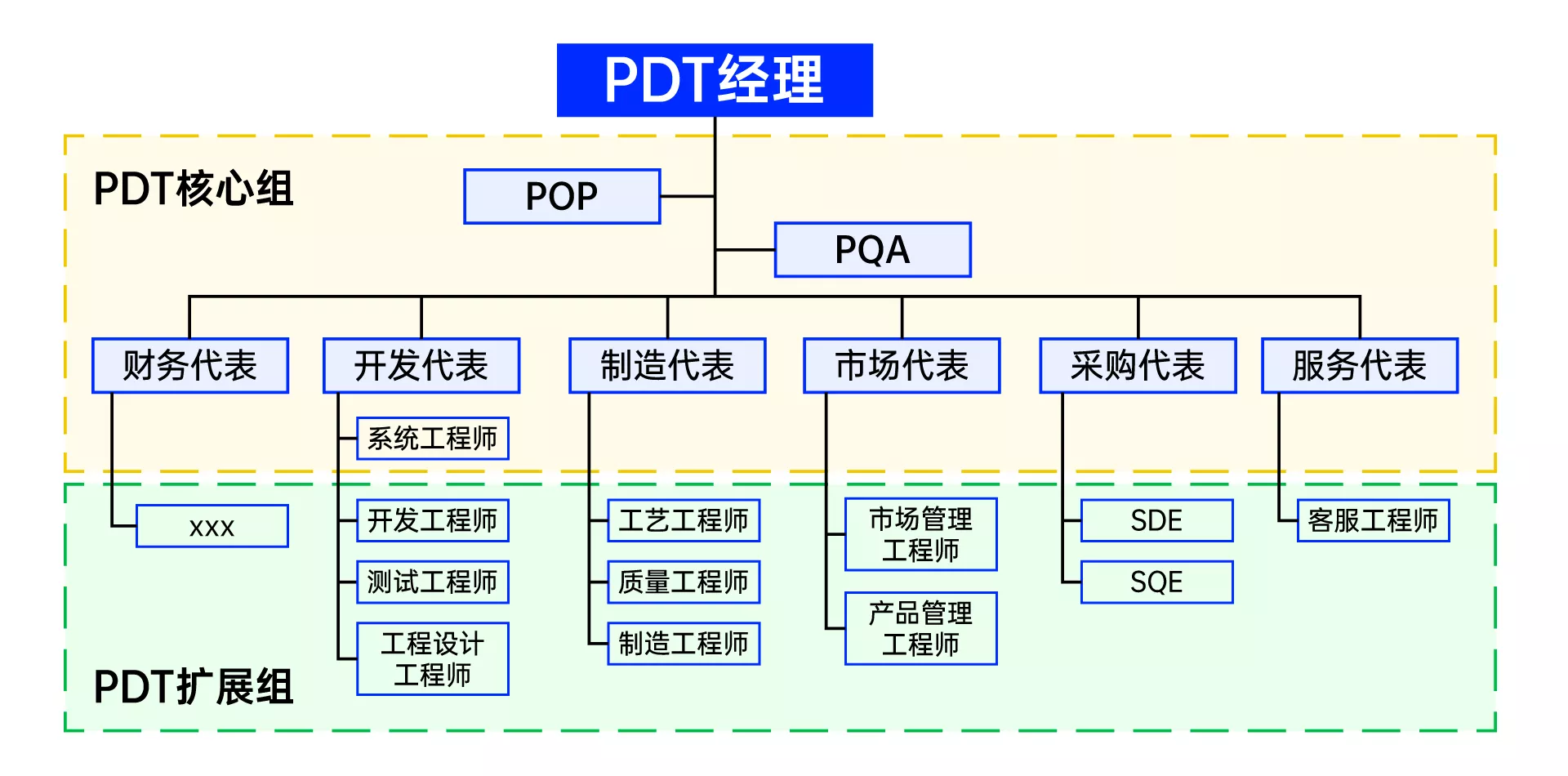

为解决这种视角导致的决策偏差,IPD体系打造了独特的跨职能团队协作机制,通过多方位视角保证需求方案的正确性。其中,产品开发团队(PDT)汇聚了市场、研发、销售、财务等多个职能部门的专业人员。团队成员能够从自身专业视角出发,对需求的解决方案进行全方位审视:

- 市场人员判断方案是否符合市场趋势和客户期望,确保产品具有市场竞争力;

- 研发人员评估方案在技术层面的可行性,避免提出不切实际的需求;

- 财务人员对方案进行经济分析,评估产品开发和运营的成本投入与预期收益是否合理;

- ……

通过团队成员之间的充分沟通、相互协作,实现不同观点和意见的相互碰撞,从而对需求的解决方案形成全面、深入且准确的理解,有效保证方案的正确性和全面性。

从“客户说什么”到“客户需要什么”,这并非终点,而是产品集成开发的逻辑起点。

放下预设,深入场景,正如海尔创始人张瑞敏所言:“客户的难题,就是开发的课题”。

对企业来说,需要摒弃固有认知,深入实际生活与工作场景,去挖掘那些未被满足的需求。

那么,你的企业在做了吗?

本文由 @IPD产品研发管理 原创发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载

题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务。

- 目前还没评论,等你发挥!

起点课堂会员权益

起点课堂会员权益

技术知识、行业知识、业务知识等,都是B端产品经理需要了解和掌握的领域相关的知识,有助于进行产品方案设计和评估

技术知识、行业知识、业务知识等,都是B端产品经理需要了解和掌握的领域相关的知识,有助于进行产品方案设计和评估