在Web3,大厂是要被鄙视的

假如Web3进入到大厂中,会出现什么样的场景?在如今的就业形势下,许多互联网人开始迈向Web3,本文以互联网人的视角,试图从效率、新旧、周期、去留以及寻找五个维度进行分析,探索Web3中的新世界。

01 效率

“你要效率来什么Web3啊?”

即使时隔半个月,我还是能清晰地回忆起那张咖啡桌上的鄙夷。那是9月的某个下午,坐在桌边的两个人,泾渭分明地如同来自两个世界。28岁的oneone,家住中关村,Web3爱好者;26岁的小七生活在Web2,是某互联网大厂的员工。

曾经立于职场鄙视链上游的大厂人,在此刻成为“受教者”。光鲜大厂生活落在他身上的烙印,也成为这场对话中被抨击的对象。

比如效率。在互联网野心勃勃想要把所有商业模式重做一遍的年代里,这曾经是它最有说服力的武器,但在Web3的世界里,效率变成了陈旧和落伍的象征。当大厂青年小七提到“谁来保证我的搜索效率”“不要效率,还有什么意义?”,oneone予以了最明确的回复:

“所有的事都一定要有意义吗?”

“我可太烦你们的‘意义’了。”

他一字一顿地咬出“意义”两个字,眉眼间全是不满。接下来的谈话内容围绕两个世界的差异展开,比如Web2世界里流行的个性化推送、996和裁员。作为局中人的小七认为裁员只是商业世界里的自然选择结果,当快速发展停滞了,剩余的劳动力就应该被投入到其他地方,这让oneone大为震惊继而不满。

“如果四个人有三个人失业了,你觉得他们是活该吗?”从Web3的视角里发出这样的质疑,再正常不过了。oneone对Web3最重要的标签“去中心化”是这样理解和介绍的:程序被分布式存储在世界各地的电脑中,个人信息成为真正的隐私而非互联网公司用来贩卖广告的工具。最典型的表现就是,不会再有那些App打着个性化幌子实则中心化推送而出的信息流。

谈论这些时,oneone保持着身体前倾,眼神中透着兴奋的精光,双手不时挥舞,偶尔出现短暂停顿时,他会用手捏一下放在桌上的塑料饮料瓶,那是他在组织接下来的语言。

这场新旧世界的对话,就连选择地点也颇具承上启下的意味。

这家取名 Meta Space的咖啡馆主打Web3主题,位于东升公寓1号楼底商。这里堪称古典互联网的“革命老区”。1996年,京城房企“老大哥”,首创集团的刘晓光因经营困难将其转手给了华远集团,楼面价每平米4000元,接盘者一度被怀疑脑子进水,二十年后,10万一平米的房价回答了一切质疑。

华远破土,新世界的序章奏响。项目前两期的名字叫东升公寓,到了第三期,小区门外立起了华清嘉园的牌子,与隔街的清华园遥相呼应,科技的朝气不言自明。只有工人们还习惯继续称它为东升公寓第三期。后来成为互联网新贵的创业者们鱼贯涌入,开启蜗居创业生涯:王兴住进了13号楼805、吴世春搬进了11号楼1706、宿华和程一笑两个人在7号楼305。

再后来,新贵成为巨头,他们得到了众人仰视,四处买下写字楼,雇佣数以万计的年轻人为自己的事业添砖加瓦。东升园也就真的成了“老区”——从这里出发,搭乘13号线,仅需几站便可以来到后厂村,网易、字节跳动、腾讯和新浪的高楼伫立于此,互联网中小厂更是俯拾皆是。

晚上9点后,当网约车司机默契地涌进后厂村,东升园已经一片静谧。当穿着格子衫的创业者离开,后来者多是看重中关村二小学区房的家庭,这里的灯光不再为创业梦想而亮,而属于那些埋头扎在书山题海里的海淀孩子和家长们。Meta Space 的出现,让东升园的白天变得有些特别。至少带来了更新鲜的信息。如果说这两年的互联网从业者从现实中学到了什么,那就是:总有人正年轻,并将在日后书写新的惊涛拍岸。

这样的信念,让越来越多的“小七”出现在了Meta Space以及主题丰富的Web3沙龙里。在北京,这些沙龙多在周末的下午举行,很显然,主办方也在一定程度上考虑到了大厂人的时间安排需求。

但Web3世界对大厂人并非总是友好的。至少在这个下午,小七遭受到一次次的质疑。有些讨论原本是人畜无害的,比如二次元。在得知 oneone 是二次元爱好者时,小七几乎脱口问出“买手办吗?”不料对方马上火了,抬高声音反问道:“你这个问题很冒犯你知不知道,为什么要标签我?”

在Web2的世界里,打标签是互联网平台最常用来甄别用户、提高效率的方法。它也由此成为小七在这场谈话中被抨击的由头之一。回到这个话题和场景之中,oneone的确较为敏感了。如果不是要凸显新旧两个世界的差别,这场讨论似乎并没有十足的必要靠向“标签”的话题。

02 新旧

争论继续。

只是,在旁观者看来,两者气场的强弱之分已经足够明显。深度沉浸在大厂体系中的小七自嘲“螺丝钉”,忧虑自己有朝一日被替代,oneone 则侃侃而谈自己的理论,“自我标签是一种身份认同,而被他人打标签时,自己更像是被分类的物品”。

已经“财富自由”(至少旁人常用者四个字来调侃他)的oneone 很容易激愤。他在 Twitter 拥有一个叫做oneone.eth的账号,目前有2795个粉丝。在那片属于Web2时代的阵地上,他时常激愤如斗士,与人辩论时最常挂在嘴边的例子便是:凭什么在游戏中氪金买下的皮肤和英雄,只要游戏停服,一切就都归零。这在Web3不会发生,一旦产品上链,便永久存在不可删除,并会清晰界定购买者的使用权、所有权和商业权力。

这位坚定的Web信仰者,其实在熊市到来之后就开始亏钱。他自嘲,入行时是Web3,现在就剩Web0.3了。但他依旧高度认可Web3的价值。

在Web3这个新事物——多数人现在还无法准确描述它——面前,两位同样本科学传媒的年轻人,形成了几乎截然相反的结论,这与二人过去几年的经历有关:

28岁的oneone带着1000块钱独自来北京,送过快递,做过8个月的互联网运营,当过5年的链家房屋经纪人,最终带着10000块冲入币圈,赶着牛市,换来了100倍的回报,全情投入Web3。26岁的小七从实习到工作,都辗转在各家互联网大厂,换工作不过是过个马路的事儿。最近的一次,因为现司新项目成立,他实现了薪资翻倍。

感谢Web3,让大家重新坐在一起喝咖啡。

已经有越来越多的互联网人投奔Web3。他们中的很多都活跃在小红书里,根据自述,或因项目解散而失业,或是厌倦了“内卷”的办公室生活。内容节奏也大体相似,如同使用了同一家培训学校的模版:通过转型故事树立人设、分享Web3碎片化知识、引流拉群。

线下的Web3聚会中往往也活跃着大量互联网人士。尽管已经沦为旧世界的角色,但在积极发掘新世界的路上,互联网人的热情是从来都不会输的,从公司到个人,皆是如此。oneone曾经在沙龙见过一场路演,一位从QQ音乐出来的创业者在兜售自己的NFT(非同质化代币),但对方连什么叫“授权协议”都不知道。如果放在Web2的世界里,这就相当于一位程序员出身的创业者出来做路演,却不懂什么叫“代码”。

类似的尴尬也发生在以腾讯幻核为代表的NFT项目上。因为没有上区块链,它被很多Web3创业者评价为“怪异的阉割品”,毫无流通价值,和发给员工的工牌没有两样。还有更多嘲讽指向那些努力拥抱新世界的Web2人士:P张图就敢发行NFT、拉个微信群就自称是DAO、发两个视频就摇身一变成了MCN,对真实的Web3一问三不知。

至于站在新世界门口的大厂人,更多时候他们都表现得谦逊有礼。

某位大厂主管从今年7月开始约某位Web3开发者吃饭,想请教关于Web3工具使用的知识。两个月后,二人终于吃上了打边炉。赴约路上,主管忙着在网约车上查询资料,见面的第一句寒暄是:我是小白,向您多学习,一边说一边微微鞠躬,表示感谢。席间,他也频繁掏出手机记录关键词。那顿饭,吃得比面试还紧张。那位主管至今还没有离职,汲取关于Web3的新知识,只是他用来对抗职业风险的一种方式。

新世界和新秩序的建立,总是以旧世界和旧秩序的分崩离析为基础。但在真正看到汪洋大海之前,没有人能确定自己手里的船票是真是假。

03 周期

Web3的世界里不缺新故事。

比如9月15日的以太坊合并。对于这一天,Web3从业者们已经等待了一年。当天,肤色各异的人们涌入 ETHGlobal 直播间,等待过程中,有人唱歌,有人跳舞,更多的人在聊天界面不断猜测着几点能完成合并。

最终完成合并的时间是14点47分。这标志着持续8年的挖矿(Pow)时代正式交棒到质押(Pos)时代。在合并前,以太坊的机制依靠矿工挖矿来维持,即程序被分布在不同的电脑中,每当程序需要运行时,用户便出钱雇人来完成分布式记账,被雇佣者被称作矿工。

现在看来,Pow机制成本高昂且低效,它的优点是足够去中心化——这大概也是圈外人士对Web3的最直接认知。但代价是,矿工很容易内卷,交易成本也日益高涨,2021年,每笔交易的费用一度攀升至23美元。转变为Pos模式后,挖矿彻底成为历史,成本和交易费用也会随之下跌,代价就是,原本分布式运行的程序需要定期链接,至少看起来不那么去中心化了。

不管Web3人士如何反感讨论“效率”,这终究是商业模式中不可回避的重要因素。从Pow到Pos的转变,其本质也是效率的提升,或者说,是去中心化的Web3向效率的让步。

据 Crypto.com 报告显示,2021 年全球加密资产人口增加了 178%,从1.06 亿上升到 2.95 亿,这与1997年互联网网民的数量几乎相同。以太坊合并也就成了众望所归,只有不断降低成本,才能让更多人有参与其中的意愿。

作为连锁反应,在以太坊合并后的第二天,英伟达专为挖矿而生产的显卡业务已经宣布停产。同一天,一款名为“羊了个羊”的小游戏风靡互联网,很多Web3从业者也开始转发一张PS的、由以太坊和比特币等元素组成的”羊了个羊”图片。某种程度上,他们或许也是有些羡慕这种热度的。毕竟,旧世界的底气来自现实,新世界的底气来自未来。在很多个瞬间里,还是现实中的成就更容易让人感到踏实。

19世纪,德国哲学家黑格尔曾写下:“一个历史的行进,其中每一个相续的运动都是为解决前一运动中的矛盾而出现的。”但解决矛盾的过程注定不是一帆风顺的,顺利的话,它会在螺旋式上升中完成迭代。

对于身处其中之人,命运及心态的动荡,也就成了宿命。2013年,日后出任波场 COO 的刘明还是圈内小白,最发愁的事儿是如何握着自己哲学的学位证,找到一份收入还不错的工作。他接触到了炒币。那也是币圈在中国发端的开始,一个将总部设立在塞舌尔的中国数字货币交易平台刚刚成立。赶着牛市进入,刘明的财富迎来了令人眩晕的、7*24小时翻倍的状态。

四年后,刘明已经在Web3的新世界里拥有了一定的资源。他借此加入了波场,一个由孙宇晨创立的区块链去中心化应用操作系统中。不过仅仅共事5周后,他就选择了离开,开启自己的Web3创业项目。

Web3给刘明带来了足够多的名气和财富,但他并不像oneone一般高调地要与旧世界划清界限。他尊重Web2里的权威人物和成功企业。在一场关于张朝阳的讨论中。他严肃纠正:人家还是有钱,且这么多年没把财富亏掉就是本事。大学时的刘明曾是张朝阳的迷恋者,身体力行过每天只睡4小时的生活,只不过一周后宣告失败。

作为亲历 Web2时代发展的“80后”,刘明的生活交杂着两个世界的痕迹:在个人财富最鼎盛的时候,出门打车会选择网约车中的拼车,吃饭先去团购网站找优惠券,但同时,他对团队管理粗放,同事们分布在全国各地办公,实现了一定意义上的去中心化。

作为新世界里的老人,刘明完整经历过周期。周期在Web3世界里的潮起潮落,来得比其他更加跌宕和迅猛。以4年一个周期,Web3已经出现过两轮涨跌,刘明的经历也分成了三个鲜明的阶段:伴随财富上涨与缩水时的疯狂信仰和信仰破灭,如今又重拾信心,投入新的创业之中。当疯狂褪去,Web3在他眼里也变成了一门正常的生意。他解释自己多年一直在场的原因之时,会淡淡说道:

“干习惯了,在这里能赚到钱就继续做。”

相比之下,即便oneone调侃自己“就是一个破炒币的”,但他总是精神亢奋语气欢脱,会自然地加重“我”和“炒币”两个词,他正处在刘波口中的第一阶段。如果按照2017年入场时的1万本金计算,他已经实现了收入翻百倍。按照他原本的规划,30岁攒够100万,现在,他提前五年完成了这个目标。

外人很难判断的一件事情是,在oneone眼下的成功中,周期和运气发挥了怎样的作用。但这位年轻气盛的Web3信仰者也认可。大厂出身的高P开发者技术更强、能站在更高点看东西,他鄙视的只是那些套着大厂外壳、不懂还要四处忽悠的“螺丝钉”。

04 去留

不管人们对“信仰”的认知如何紧紧关联着“崇高”和“理解”这些词语,一个不可否认的现实是,先行者的传奇故事以及快速增长的财富,是最能点燃星星之火的火种。

在2022年夏天的尾巴上,火苗飘到了大理。一场出于防疫需求而临时取消的Web3活动,意外让这个圈子被更多人知晓。活动开始前一天,上万人已经抵达大理,还有更多人在路上。临时取消的消息传出,有人在机场发问:我是继续飞、改签还是掉头回家?

但这样的慌乱只持续了几个小时。第二天一早,一份石墨文档开始流传,众多从业者们在上边留下了自己的个人介绍和期望组织的活动,很快,紫色、绿色和蓝色,各种颜色绚丽的海报被不断丢了出来,主会场消失后,分会场被上万人陆续组织起来。

当地的警察充满警惕地盯着这些说着古怪语言的陌生人,无论是说中文还是说英文的人,他们的对话都让人费解。那段时间,各种极具去中心化气质的聚会在大理出现。你推门进入任何一家酒吧、民宿或咖啡店中,都可能遇上一场Web3的路演。比如,一家门前停着老旧三轮货车的酒吧,推开门后看到的,可能是一位安静坐着的碎花裙姑娘,一副游客大半,却在几分钟后起身上台,当起了电子音乐DJ,打完碟又回到人群中,跟人聊起了Web3项目。

这样的热闹让旅居大理7年的元真找到了兴趣。她在这里经营者一间茶室,但没把它挂在类似于大众点评的网站上。这个从1996年就开始写博客的中年女性厌倦了互联网的冰冷,直到此刻,她感觉到世界正在发生着某种剧烈的变化。

那些为了Web3而来的人,出没在大理街头。他们向往的财富故事上演在虚拟世界里,但线下交流的机会却被热烈追崇着。因为一切还没有标准答案。人们期待着那些在讨论中迸发的灵感和机遇。刘明也混迹在人群之中。他每天10点起床出门,凌晨2点回家,奔走于不同的聚会中。有时候在群里看到消息赶过去,路演的咖啡店已经站满人,挤不进去,他就站在咖啡店门口跟陌生人聊天。有一场聚会他站了足足4个小时。刘明团队目前创业的方向是域名。他也会在不同的聚会中寻找可能的合作方,建立联系,并趁机推销一波自己。

热烈的氛围点燃了不少从业者们改变世界的梦想,他们渴望让所有Web2的东西,在Web3重新生长一遍。

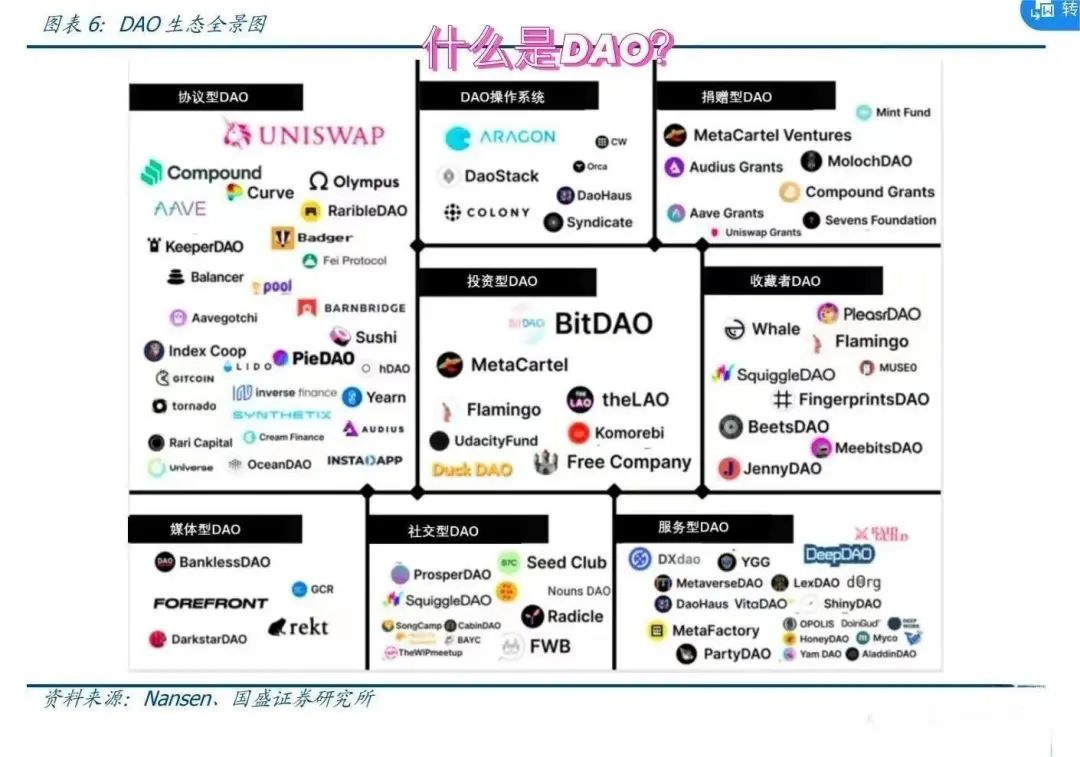

据行业媒体橙皮书观察,Web3的发展已经经历三个阶段,标志性事件分别是:2015年诞生了以太坊,2020年兴起了DeFi和NFT,现在则是 DAO的萌芽。

一种强调去中心化的组织,这是关于DAO的最基础介绍。与早期以太坊、DeFi和NFT具备的明显金融属性不同,DAO组织中的人文气质更加强烈。根据官方描述,在DAO中,共识、自治和激励被写尽了组织原则中,每一个成员都被看作是组织的Builder,并会根据贡献换取激励,且成员可以凭借兴趣同时加入不同的DAO。

这也意味着,Web3在向更多的行业伸出触角。类似的剧情曾经在Web2的世界中上演。为胸前工牌而骄傲的大厂年轻人瞧不起那些传统生意,满怀雄心壮志要颠覆一切。大厂们也喊出了野心勃勃的口号,“让天下没有难做的生意”,“用算法重构阅读”,关于那个黄金岁月的最具代表性的配乐,当然还少不了2015年贾跃亭在五棵松高歌的那一首,“吹啊吹啊,我的骄傲放纵”。

现在呢,歌声已不再,故人也尚未归来。无法出发抵达远方的年轻人,只能忙着露营、飞盘、骑行和逛公园,努力让自己和真实世界产生链接。后厂村的光环逐渐消褪,有人慕名前去发现,这里的街区枯燥无味,除了办公楼、马路和树,别无他物。而一座座互相孤立的办公园区,封闭如同富士康工厂。互联网所倡导与追求的开放,在这里无迹可寻。

05 寻找

活跃在新世界的人身上,总流淌着难能可贵的天真和坚持。当年的Web2是如此,现在的Web3 也是如此。

Prter是一家Dao的建设者,他刚刚入行三个月,正在努力让收入能支撑日常开销。这并不妨碍他成为Web3坚定的布道者。在外人将DAO和公司相提并论的时候,他会着急地摆手,“不一样,我们是去中心化的”。在大理,他拍下了聚会照片并发给朋友,配文:快来,还不晚。

去不同的城市寻找不同的资源,这几乎是Web3世界里的共识。资源丰富、热爱组局的北京擅长做项目,每个周末,中关村的咖啡店都有路演;商业发达、金融发达的上海擅长投研,张江的办公桌上摆放的分屏显示器,上边总爬满了各类数据;背靠阿里和网易,聚合大量程序员的杭州更偏好做务实工具,欧美金融城里盘踞着更多做工具的创业者。

大理被圈内部分人看作下一站。这座城市独特的自由包容氛围让不少Web3从业者决定留下来,建立专门的线下社区——在Web的世界里,这门生意被叫做“民宿”。“加密外卖”是其中一位参与者。他原本生活在西安,参加完集会后开始和朋友们一起看民宿。

8月底的一天,他看到了一间岛上的资产:房子环绕在湖中心,想要上岛得划船,周围被葱郁的绿色所包裹,俨然陶渊明笔下“乃不知有汉,何论魏晋”的世外桃源。这符合人们对大理的标签。大理酒馆里的很多酒瓶上都印着“大理福尼亚”几个字,那是在许多年前因为许巍搬到大理“放养孩子”而带火的概念。

并非一切如想象中美好。刘明对圈内表现出来的过分热情不看好。在大理,他曾看到一位因疫情赔本的民宿老板蹲在路边落泪。在他看来,如果仅凭热情就一头扎进Web3的世界,下场会比上一波大理的民宿老板更惨。

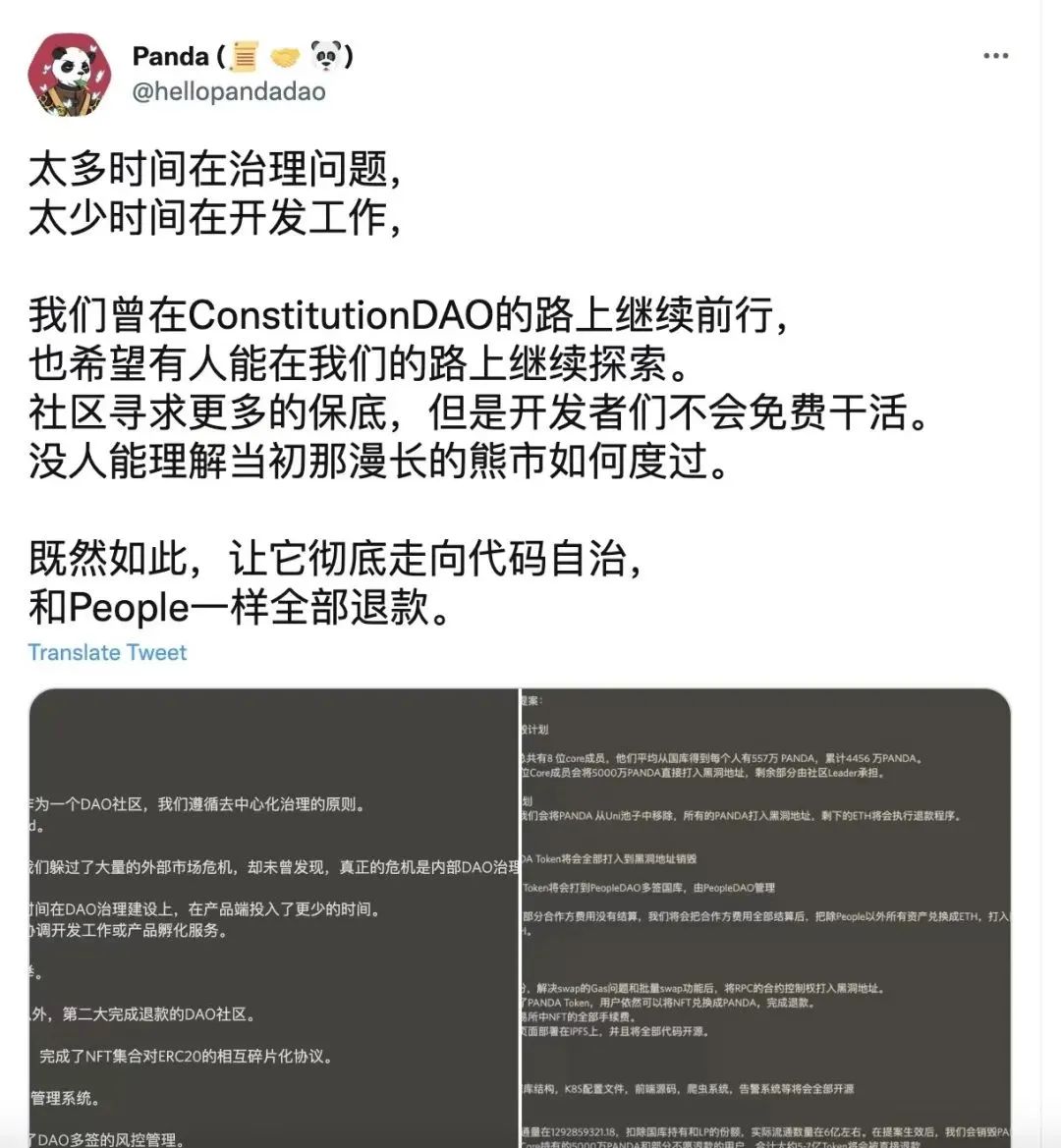

事实上,去中心化与效率的矛盾已经开始在Web3的世界里凸显。9月19日,知名去中心化组织的PandaDAO发布了“社区退款和解散提案”并得到了80%成员的投票支持,这意味着,曾募集到1900ETH的明星DAO将在成立一年内最终消散。

核心成员Panda在社交平台发文:太多时间在治理问题,太少时间在开发工作。

据行业媒体链捕手报道,PandaDAO 曾经希望把“国库”内的ETH换成稳定币,去挖Terra生态里的UST,这个提案原本已经通过社区投票,但最终被拥有多签投票权peopleDAO成员所否决,理由是核心团队未向社区披露UST和其它稳定币的风险,没有对应的风控管理提案。

事后看来,这个决定其实是正确的,如果提案落实,PandaDAO 的资金可能在Luna的暴跌中血本无归。不过当时,因为核心成员没有听取大众意见,社区内怨声一片。不过,在Web3从业者Neo看来,PandaDAO的解散并不意味着失败,它已经通过各种活动收入不菲。高回报与高风险并存,前一天还在畅谈愿景,后一天就宣布解散,不稳定,几乎是所有新行业的特质。

骗子和投机者也总是混迹其中。如今还有大量钓鱼链接充斥在Web3 的各处角落里。在Twitter或微信群中点击一个不知名链接,然后被盗走NFT或者ETH是再正常不过的事。连周杰伦都已经交过了学费。

即便如此,依然有源源不断的人涌进Web3。当旧世界的灯塔一座连着一座地熄灭,寻找新世界的船票也会越发紧俏。尽管前方充满了风险、挑战和无法预知的不确定性,走在寻找的路上,这种感觉,总比静静等待被黑暗吞噬要好。

在进入Web3前,Peter曾经是互联网大厂的运营。今年4月,他负责的项目解散,自己也随之失业。按照惯例,离职前他要休完还没用掉的年假,再回公司办手续。7天后,当他再次回到公司,熟悉的工位上已经有了新面孔,自己的物品则被随意堆在前台的角落里,其中包括一个价格不菲的手办,那是他特意从日本带回来的,现在它因为被粗暴搬迁而磕掉了一角。

他意识到,正如被丢弃的手办一样,无论是自己还是互联网,光环都已经不再。是时候去寻找新世界了。

作者: 未未,编辑:江岳;公众号:首席人物观(ID:sxrenwuguan)

来源:https://mp.weixin.qq.com/s/g1F7gUFYG7hwbEVzWba4KA

本文由 @首席人物观 授权发布于人人都是产品经理,未经作者许可,禁止转载。

题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议。

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务。

起点课堂会员权益

起点课堂会员权益

感谢分享

正如被丢弃的手办一样,无论是自己还是互联网,光环都已经不再。是时候去寻找新世界了

这篇文章还能审核通过?

为啥这么问?我没看出来有啥问题呀